- Александр Степанов. Феноменология архитектуры Петербурга. — СПб.: Арка, 2016. — 396 с.

В книге известного петербургского искусствоведа А. В. Степанова нет ни историко-архитектурных, ни краеведческих штудий. Не умаляя их значения, автор сосредоточен на другом: его цель — преодолеть музейно-отчужденное отношение к архитектуре города, предложить читателю путь к самостоятельному переживанию и осмыслению архитектурных феноменов, сделать архитектуру Петербурга одушевленной и понятной для людей, не обладающих специальными знаниями. Обращаясь к феноменологическому методу, А. В. Степанов обнаруживает наиболее проникновенные прозрения в поэтических произведениях.

Каждое произведение архитектуры для него — это персона со своим характером, у каждого свой эйдос. Вступая во взаимодействия, они образуют красноречивые немые сцены. Протагонистом этих сцен всегда выступает человек, который включает архитектуру в свой жизненный мир и в зависимости от собственного духовного склада и социальной роли предпочитает то или иное амплуа из предложенных автором.

ГОРОД — НЕ ТЕКСТ

В 70−80-х годах прошлого века архитектурная молодежь, интересовавшаяся гуманитарными науками, была увлечена пущенной в ход семиотиками моделью города как текста. Вдруг открылась возможность рассматривать город не только как место, в котором происходят всякие процессы — социальные, политические, экономические, этнические, демографические, экологические и прочие, — но и как объединенную смысловой связью цельную последовательность знаковых единиц, благодаря которой осуществляется коммуникация. Эта модель обещала прогресс в изучении города как накопителя, передатчика, преобразователя и генератора культуры.

Поскольку общесемиотическое понимание слова «текст» вбирает в себя и лингвистическое, то семиотическая модель открывала заманчивую возможность оценки городов по новым, лингвистическим, критериям: если город подобно словесному тексту обладает внешней связностью и внутренней осмысленностью, если он пре доставляет возможности своевременного восприятия и создает необходимые условия коммуникации, то он построен правильно, это хороший город.

Возникали важные вопросы, которым до введения семиотической модели города не придавали особого значения. Первый — о неизбежной порче, об искажениях «правильного» города-текста и о способах восстановления его «канонической формы». Второй — о необходимости общего фонда знаний, то есть коммуникативного фона, без которого город-текст не может быть правильно понят, и, стало быть, об опасности дискоммуникации и способах ее преодоления. Третий вопрос — о языке или коде, на котором «написан» город-текст и который позволяет рассматривать город как реализацию этого языка, то есть как «язык в действии»1.

Короче говоря, семиотическая модель сулила помощь в понимании того, почему и как здания, пространства и весь город образуют смысловую среду нашего существования, качество которой в разных городах различно. Разве такая перспектива не увлекательна?

Но мое увлечение моделью города как текста было недолгим. Сначала возникли сомнения в ее корректности. Я стал думать, что у города и текста больше взаимных различий, чем сходств.

Работа над текстом рано или поздно заканчивается, городским же переменам, пока город существует, нет конца. Каждый день в городе где-то что-то меняют, его непрерывно перестраивают. В малых и больших переменах, касающихся самых разных сторон жизни города, слишком много такого, что, при всем желании, невозможно приравнять к целенаправленной работе над текстом. Пожалуй, мертвый город можно счесть текстом с большим правом, нежели живой, ибо из него ушла человеческая энергия — как созидательная, так и разрушительная.

Текст информативен, когда я читаю его впервые или после долгого перерыва. Иначе что толку в чтении, кроме упоительного удовольствия? За исключением священных текстов в религиозных практиках, не существует текстов, которые человек читал бы непрерывно. Город же я воспринимаю ежедневно в течение всей жизни. Получается, что если город — текст, то я читаю его, как монах или священнослужитель? Да нет же, я слишком люблю свой город, чтобы относиться к нему, как к чему-то священному.

Коммуникативная функция текста невозможна без адресанта и адресата. Кого назовем адресантом города-текста? Мифического или исторического основателя? Работавших при нем архитекторов? Тех, при ком город сформировался, или тех, при ком он приобрел каноническую форму? В таком случае как ее определить? Может быть, адресантом являются все поколения горожан? Но, может быть, адресант — гений места? Дух времени? Абсолютный дух? Неужели любому из этих гипотетических адресантов можно приписать стремление формировать город, чтобы именно мы читали это послание? Мы или кто-то другой? Полная неопределенность. Но существуют же сообщения, отправленные неизвестно кем неизвестно кому, например сигнал бедствия SOS? — спросите вы. Да, SOS таков. Но SOS — это текст «спасите наши души», преображенный в сигнал, который как текст не читают — на него реагируют.

Чтобы текст работал как сообщение, должен существовать код, объединяющий адресанта с адресатом. Но разве у города есть определенный код помимо телефонного? Я думаю, кодов у него бесчисленное множество. Но даже если бы существовал один-единственный, то где гарантия того, что потомки хорошо помнят код предков?

Если бы этот уникод существовал, то чем были бы его знаковые единицы? Зданиями? Кварталами? Улицами? И как нам следовало бы представить себе их последовательность в городе-тексте? С чего начать, чем кончить чтение? В действительности начала и концы есть только у наших маршрутов по городу, и чаще всего они сливаются у порога нашего дома.

Сообщение не может длиться столетиями. В противном случае и получателю его пришлось бы читать передаваемый текст сотни лет, а это превышает отпущенный человеку срок жизни. Как тут быть со своевременностью восприятия? Но может быть, модель города-текста предполагает коллективного, множественного адресата — допустим, жителей города или страны, или всего мира? В таком случае могу ли я быть уверен, что в человеческой массе, воспроизводящейся из поколения в поколение, из столетия в столетие, существует неоспоримый консенсус относительно того, что все мы читаем один и тот же текст? Ведь город меняется, и каждое поколение знает его иным.

Мы читаем сообщенный нам текст как более или менее завершенное смысловое целое и, прочитав его, можем сказать: податель сего хочет от нас того-то и того-то. И сразу или подумав, реагируем на него. Но разве город можно свести к некоему завершенному смысловому целому? Разве на город в целом реагируют?

Вы скажете: желание переселиться в данный город или, наоборот, покинуть его и есть реакция на город. Нет, это реакция не на город, а на конкретные обстоятельства: желание получить образование или подходящую работу, не расставаться с близким человеком, житейские или служебные неурядицы, необходимость переменить климат из-за пошатнувшегося здоровья и т. д.

Но довольно критики. Я ведь вовсе не собираюсь отрицать, что город способен нечто сообщать. Я лишь против того, чтобы считать его сообщения текстом.

Кто ж будет спорить, что внимательному человеку город, как следопыту лес, сообщает об очень многом и важном? Знакомясь с помощью разных источников информации с архитектурой города, его климатом, образом жизни и обликом населения, внимательный человек, еще не побывав в этом городе, уже поймет, процветающее это место или застойное, полезное или вредное для здоровья, безопасное или криминальное, богат или беден этот город, дорога или дешева в нем жизнь, пригоден ли он больше для работы или для отдыха. Эти сведения сформируют связанные с данным городом ожидания. Допустим, человек решает туда переселиться. Тогда город сообщит ему своей архитектурой и уличной жизнью о престижных и депрессивных районах, о близком или далеком его статусу социальном окружении, об изношенных и надежных домах, о дорогом и дешевом жилье, о развитой или примитивной инфраструктуре и тем самым поможет нашему герою выбрать подходящий район.

Он переехал в этот город — и тогда виды из окон, перспективы дворов и улиц, вывески и реклама, стиль зданий, запоминающиеся объекты, топонимы, транспортные маршруты, имена на памятниках и мемориальных досках — все это, подобно палимпсесту со слоями письма, проглядывающими один из-под другого, поможет приезжему сориентироваться в нынешней жизни города и почувствовать свою причастность к его прошлому.

Нет лучшего описания того, за что цепляется внимание человека, чувствующего себя еще непривычно в «чине здешнего обитателя», чем в «Даре» Владимира Набокова: «Все могло быть этой мелочью: цвет дома, например, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой; деталь архитектуры, всякий раз экспансивно бросающаяся в глаза; раздражительное притворство кариатиды, приживалки, — а не подпоры, — которую и меньшее бремя обратило бы тут же в штукатурный прах; или, на стволе дерева, под ржавой кнопкой, бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявленьица — о расплыве синеватой собаки; или вещь в окне, или запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшийся»2.

Все эти сведения достаются нашему герою случайно. Примерно так же, наблюдая те или иные не выбранные нами, разрозненные явления, мы относимся к ним как к признакам или симптомам неких обстоятельств, в которых мы уже оказались или со временем окажемся. Такой способ получения информации о городе не имеет ничего общего с извлечением из текста информации, которая кем-то особым образом упорядочена.

Но еще важнее то, что все эти сведения — о человеке в городе, но не о самом городе. И даже если бы кто-то успешно парировал мою критику модели города-текста, мне все равно было бы очевидно, что город-текст, как всякий текст, являлся бы средством сообщения о чем-то ином, о какой-то внетекстовой реальности, каковой сам этот город не является. Феноменологические же задатки влекут меня «назад, к самим вещам». Я хочу знать город, а не информацию о городе.

1 Характеризуя модель города как текста, я активно пользовался статьей: Николаева Т. М. Текст // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 507.

2 Набоков В. Дар. СПб., 2015. С. 8−9.

«История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая».

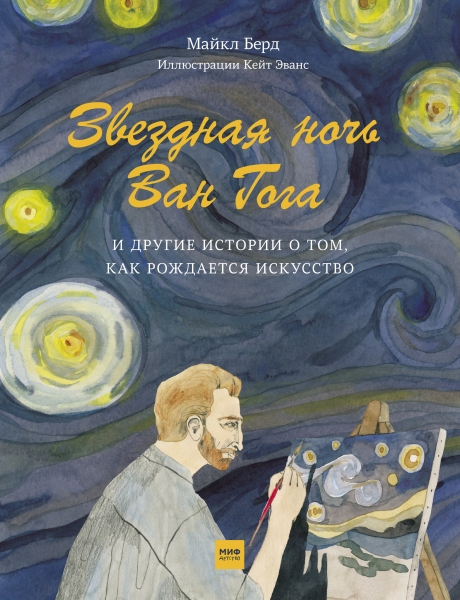

«История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая». «Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде».

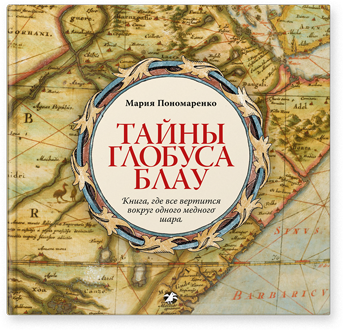

«Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде». «Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного

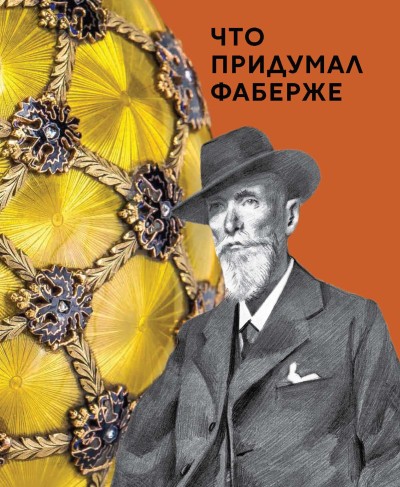

«Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного  Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов».

Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов». От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям.

От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям. «Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой.

«Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой. «В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках.

«В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках. «Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива.

«Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива. Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».

Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».