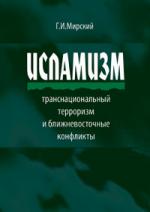

Георгий Мирский о корнях и побегах современного ислама.

Фрагмент книги «Исламизм. Транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты»

Исламизм и джихадизм

Из книги «Исламизм. Транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты»

Георгий (Ильич) Мирский (1926) — историк, политолог; профессор ГУ — ВШЭ, доктор исторических наук, колумнист сайта «Политком.ру», главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

Несмотря на бесконечные разговоры о международном терроризме, и на то, что президент Путин время от времени подтверждал участие России в антитеррористической коалиции, создается впечатление, что наш политический класс относится к этой проблеме не слишком серьезно. Главную причину этого можно найти, во-первых, в присущем российскому обществу с давнишних времен «западоцентризме», т. е. убежденности в том, что все важные дела в мировой политике происходят на Западе. Раньше это была Европа (отсюда термин «европоцентризм»), сейчас еще важнее стало все, что связано с Америкой, а Восток и то, что оттуда исходит, включая деятельность террористов — мусульман — это все же дело второстепенное. Во-вторых — идущее с советских времен отношение к религии вообще и к ее роли в политике в частности. Чем была религия при большевиках? Пережитком прошлого, так же как и национализм; кстати сказать, одним из крупнейших пороков марксистской идеологии была органическая неспособность понять значение религиозных и национальных факторов как мотивации человеческого поведения.

А между тем сейчас становится яснее что именно тот феномен, который принято называть то международным, то исламским терроризмом (и то и другое неправильно), представляет собой в настоящий момент главную угрозу человечеству.

Но сначала следует условиться о терминах. «Международный терроризм» — понятие расплывчатое, уводящее в сторону от сути конкретного явления и предполагающее наличие некоей чудовищной анонимной силы, наносящей неизвестно для чего удары по всему земному шару. Этот термин вводит в заблуждение, так как под ним можно подразумевать и локальный терроризм североирландских или баскских сепаратистов, и акции религиозных сект (пример — Аум Синрикё), и деятельность единственной пока что глобальной террористической сети, для которой наиболее адекватным является название «транснациональный исламистский терроризм».

Именно исламистский, а не исламский. Употреблять последнюю формулировку — примерно то же, что называть колонизацию Африки в ХIХ веке «христианской колонизацией» на том основании, что государства-колонизаторы были христианскими. Вообще корректность формулировок в таком чувствительном вопросе особенно важна. Когда говорят: «Мусульмане разрушили нью-йоркские небоскребы» (хотя правильнее было бы сказать: «Террористы, разрушившие нью-йоркские небоскребы, были мусульманами») — клеймо терроризма как бы ложится на весь мусульманский мир. Но ведь никому же не придет в голову сказать: «индусы убили Махатму Ганди» или «евреи убили Ицхака Рабина», хотя в обоих случаях идентичность убийц была именно такова.

Ни богатство страны, ни ее «вестернизация» не гарантируют от распространения в ней экстремистских движений, вступающих на путь терроризма. Многие известные исламисты превосходно знакомы с Западом и его культурой, но это только усиливает их экстремистские настроения. Можно даже утверждать, что «вестернизация» в мусульманском мире часто порождает тот тип образованного и живущего в достатке человека, который проникается ненавистью к Западу.

Конечно, было бы неверно игнорировать нищету Третьего мира как фактор, способствующий становлению экстремистских и террористических движений. Даже если сами террористы являются обеспеченными людьми, выходцами из отнюдь не бедных государств, они знают о нищете многих стран Третьего мира и о бедственном положении «низших слоев» своего собственного общества, сочувствуют обездоленным людям, искренне ненавидят «богатый эксплуататорский Запад». И все же следует заметить, что в своей пропаганде исламисты редко говорят о материальном процветании как о цели их борьбы. Как говорил аятолла Хомейни, «мы не для того делали революцию, чтобы снизить цены на дыни». Проблематика нищеты и бедственного материального положения масс не занимает видного места в идеологии исламистов. Исламизм — это не протест против бедности.

Так в чем же дело? В третьей суре Корана Аллах, обращаясь к мусульманам, называет их «лучшей из общин, которая выведена пред людьми». И мусульмане еще со времен халифата привыкли считать себя особой общностью, отмеченной божьей благодатью. Только в мусульманской религии существует разделение мира на Дар аль-ислам (территория ислама) и Дар аль-харб (территория войны). Из этого при желании нетрудно сделать вывод, что «земли неверных» находятся в состоянии войны с мусульманами, отсутствие военных действий — лишь перемирие, приверженцы иных религий противостоят исламу, враждебны ему, и божья справедливость требует, чтобы мусульмане занимали в мире высшее, доминирующее место. Действительность показывает обратное.

В мире властвуют, задают тон другие. Сила, мощь, влияние в сегодняшнем мире — не у мусульман, а у Запада. Отсюда и идет то возбуждение, та эмоциональная напряженность, тот психологический дискомфорт, которые порождают экстремистские настроения и тенденции в мире ислама. Фундаменталисты утверждают, что первопричиной всех бед мусульманского мира был отход от заветов пророка, рабское копирование систем, созданных чуждой цивилизацией и приведших к порче нравов. Упадку традиционных ценностей, разложению верхов общества. «Вестернизация», имитация западных образцов жизни объявлена главным злом, зазвучал лозунг: «Ислам — вот решение».

Но можно посмотреть на вещи еще шире. Антизападные настроения — это сохранение прежнего духа антиколониализма, которым отмечена история Азии и Африки в ХХ веке. С давних времен люди этих континентов, общаясь с европейцами, а затем и с североамериканцами, ощущали себя теми, кого презрительно именовали «туземцами», как бы второсортными, и у многих это ощущение не исчезло, оно продолжает порождать комплекс неполноценности. Обиду, гнев, протест. И в этом смысле можно сказать, что «гнев мусульман» — это всего лишь частный случай. Просто-напросто мусульманскому обществу, в особенности арабскому, в современном мире пришлось хуже, чем другим, если не считать жителей Тропической Африки. Насеровские мечты о создании объединенного великого арабского мира («новый великан») так и остались мечтами, и, хотя нескольким арабским странам благодаря нефтяным богатствам удалось прорваться к процветанию, в целом арабское общество вправе испытывать глубокое разочарование от всего постколониального периода.

Все светские системы правления, от западной парламентской демократии до насеровско-баасистского «социализма», включая и военные диктатуры, были испробованы и закончились провалом, в лучшем случае стагнацией; более или менее достойно выглядят и, во всяком случае, демонстрируют стабильность лишь арабские монархии. Немудрено, что люди стали прислушиваться к тем, кто утверждает, что все беды — от заимствования чужих моделей, в забвении исламских норм жизни и общественного устройства, в пагубной вестернизации. В глазах недовольных и разочарованных, которым обязательно надо найти ответ на вопрос — кто виноват в распространении аморальности, коррупции, наркомании, в падении престижа арабского мира — Запад является самой удобной мишенью. Люди вообще не склонны к тому, чтобы искать причины своих бед в самих себе и в своем обществе, всегда удобнее думать, что во всем виноваты чужие. А Запад и в самом деле дает поводы для того, чтобы Восток испытывал к нему неприязнь — экспансией своих ресурсов и идей, своих нравов и своей культуры, а нередко и своим отношением к восточным обществам как к недоросшим, отсталым и архаичным.

Уже упоминалась проблема Иерусалима, и здесь речь идет уже не только об арабах, а о мусульманском мире в целом. Для мусульман Иерусалим третий по святости город на земле, после Мекки и Медины. Допустить, чтобы им владели люди чужой расы и религии — это несмываемый позор, прямое и ужасающее оскорбление ислама вообще.

Есть и еще одна сторона проблемы — пребывание американских войск в Саудовской Аравии. Они пришли туда, чтобы защитить эту страну от Саддама Хусейна в 1990 году, и остаются там по договоренности с саудовским правительством. Для людей типа Бен Ладена тот факт, что американские войска находятся на земле, по которой некогда ступала нога Пророка — это вопиющее и невыносимое оскорбление веры.

Выступая 7 октября 2001 года по телестанции «Аль Джазира», Бен Ладен сказал: «Я клянусь Аллахом, что Америка никогда больше не будет знать покоя, пока он не придет в Палестину и пока все безбожные западные армии не покинут святые земли».

Все это вместе взятое опять-таки замыкается на Америке. Если поговорить на эту тему с любым арабом, он скажет примерно следующее: «Израиль оккупирует Палестину и ведет себя так нагло только потому, что это ему разрешает Америка. Она — отец и мать Израиля, она обеспечивает его благосостояние, вооружает его, защищает его в ООН. Если бы американцы захотели, израильтяне вынуждены были бы уступить, но в том-то и дело, что Америка горой стоит за сионистов, потому что ею самой управляют евреи». Таково господствующее мнение в арабском мире. Чтобы бить в самый корень зла, надо ударить по Америке.

Вот здесь и выдвигается на передний план концепция джихада. Многие убеждены, что это слово обозначает только священную войну, но это неверно. Вообще по исламскому закону мусульмане вправе вести войну против четырех врагов: неверных, отступников, мятежников и разбойников. Только первые две категории подпадают под понятие джихада. Древние мусульманские правоведы считали, что существует джихад сердца, джихад языка, джихад рук и джихад меча.

Джихад считается, согласно Корану, религиозным долгом, хотя улемы никогда не включали его в число столпов ислама. Джихад (который чаще всего неточно переводят как «священная война») всегда рассматривался как одна из главных обязанностей мусульманской общины. Буквально это слово означает высшее, максимальное усилие; главное понимание джихада состоит в том, что верующий борется против зла и дьявольщины в самом себе, путем самодисциплины стремится следовать воле Бога, быть добродетельным, совершенным мусульманином. Это — «большой джихад», а «малый джихад» — это борьба за распространение и защиту ислама. В сунне (описании жизни и мыслей Пророка Мухаммада) говорится о том, что применение силы в сражении есть малый джихад, а усилия, направленные на мирное личное исполнение требований ислама — большой или высший джихад.

В самом общем смысле джихад обозначает борьбу против зла и дьявола, борьбу за то, чтобы быть добродетельным, верным прямому пути, указанному Аллахом. Но исламисты фактически делают упор на «малый джихад», и им есть на что сослаться, хотя бы на такие стихи Корана: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами… И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас… И убивайте их, пока не закончится смута, и вера вся будет принадлежать Аллаху». Можно, конечно, истолковать это в соответствии с историческим контекстом, указать, что речь идет о многобожниках, а не о христианах, к тому же наряду с призывом убивать их есть и ограничение: во второй суре сказано: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте… пределов дозволенного». Но при желании можно интерпретировать данные суры Корана как призыв убивать вообще всех неверных, т. е. немусульман. Именно это и делают воинствующие исламисты, а для ваххабитов врагами являются даже и те из мусульман, которые уклонились от выполнения этого «священного долга». Абубакар Баасийр, руководитель подпольного индонезийского исламистского движения «Джамаа исламийа», заявил: «Аллах разделил человечество на две части — последователей Аллаха и последователей Сатаны» — и обратился к «неверным» с такими словами: «Мы отвергаем все ваши взгляды и все ваши учения. Между вами и нами всегда будет пропасть ненависти, и мы будем врагами до тех пор, пока вы не станете следовать закону Аллаха».

В документе, озаглавленном «Письмо к Америке» и опубликованном в ноябре 2002 г. (его авторство приписывают самому Бен Ладену), перечисляются требования, предъявляемые исламистами американскому народу. Среди семи пунктов требований есть такие: «покончить с угнетением, ложью, аморальностью и развратом… признать, что Америка — это страна без принципов, перестать поддерживать Израиль в Палестине, Индию в Кашмире, Россию в Чечне, правительство Манилы, воюющее с мусульманами на юге Филиппин, перестать поддерживать коррумпированных лидеров в наших странах». В документе говорится, что если американцы не последуют этим советам, они будут побеждены, как все предшествовавшие крестоносцы.

В предыдущих главах уже говорилось о том, что исламисты, ненавидящие Америку как авангард безбожного, нечестивого, враждебного Запада, отвергают, естественно, и западную демократию как систему, несовместимую с шариатом. Один из их

идеологов, Салих Сиррия, характеризовал демократию как «образ жизни, противоречащий исламскому пути. При демократии люди имеют власть издавать законы, разрешать и запрещать то, что они хотят, в то время как в исламе люди не обладают полномочиями решать, что есть „халяль“ (разрешенное Аллахом) и что есть „харам“ (запрещенное Аллахом), даже если у них по какому-либо вопросу достигнуто полное единодушие. Поэтому сочетать ислам с демократией равнозначно сочетанию, например, иудаизма и ислама; точно так же, как человек не может одновременно быть мусульманином и евреем, он не может быть в одно и то же время мусульманином и демократом».

Нечего и говорить, что фундаменталисты (салафиты) смотрят на таких мыслителей, как Дарвин, Маркс и Фрейд, как на дьявольское отродье (чему способствует еще и еврейское происхождение двух последних). А на обложке популярной в мусульманском мире книги Саида Айюба «Лже-мессия» изображено демоническое существо, завернувшееся в американский флаг и во флаг с серпом и молотом, да еще со звездой Давида на шее.

Такого рода взгляды все шире распространяются в мире ислама. Наша эпоха поистине стала эпохой триумфального шествия по миру радикального «политического ислама», иначе говоря — джихадизма. Все большее число мусульман считает, что именно джихадисты — подлинные выразители исламской традиции, что они являются теми, кто «идет правильным путем» согласно заветам Корана.

И здесь мы видим, какую пагубную для самого ислама роль играет — как это ни парадоксально — то обстоятельство, что в нем отсутствует такой институт, как церковь с ее иерархической структурой, увенчанной наверху непререкаемым авторитетом. Католическую и православную церковь издавна обвиняли в том, что именно данный тип структуры утверждает моноцентризм и единомыслие, препятствует свободе мысли. Но вот в рядах мусульман появляется Усама бен Ладен, который издает фетвы и объявляет джихад, не имея на то никаких прав, и некому его дезавуировать. Нет ни папы, ни патриарха. Особенность ислама в том, что, будучи основан на строжайшем единомыслии в том, что касается ядра учения пророка, устоев веры, он совершенно децентрализован в плане организации и структуры.

Мазхабы (богословские школы) признаются равноправными, столетиями существовали секты, приверженцев которых никто не мог официально объявить еретическими, и хотя формально «врата иджтихада» (истолкования, решения вопросов богословско-правового комплекса) были закрыты тысячу лет тому назад, интерпретация многих важнейших проблем является прерогативой различных улемов и факихов вплоть до того, что совсем недавно возобновился спор о применении шариата, о моделях государства, о том, каким сурам Корана — мекканским или мединским — следует отдавать предпочтение в случае противоречия между ними. Немудрено, что при таком положении вещей богословские авторитеты, даже те, которые отвергают идеологию бен Ладена (а в исламском «мэйнстриме» таких подавляющее большинство) не обладают теологически обоснованным инструментарием воздействия на умы верующих, который позволил бы опровергнуть человеконенавистнические призывы экстремистов. Да и как бы они могли это сделать, если в одном из крупнейших мусульманских государств, Саудовской Аравии, официально господствует ваххабизм, многие идеи и положения которого вполне соответствуют экстремальной идеологии сторонников Аль-Каиды и других подобных организаций.

Но корни проблемы лежат еще глубже. Российский ученый Дмитрий Фурман проницательно отметил, что если в христианстве громадная сфера общественной и государственной жизни оставалась свободной, способной к развитию, поскольку церкви важно было лишь, чтобы все признавали ее абсолютную власть в вопросах веры и она крайне редко вмешивается в социально-политические процессы, то в мусульманском мире все наоборот. Любые социальные формы и любые изменения должны оцениваться с точки зрения одной вечной модели — модели мединского государства (или протогосударства) пророка, зафиксированной в шариате. Здесь нет колоссальной «светской» сферы жизни, безразличной с точки зрения религии и поэтому — способной к эволюции. А из этого вытекает неспособность и нежелание тех людей, которые являются авторитетами для мусульман и определяют духовный и интеллектуальный климат в мире ислама — богословов-правоведов, проповедников — видоизменять систему взглядов таким образом, чтобы она перестала быть основой для поддержания состояния вечной напряженности во взаимоотношениях между исламским сообществом и «другими мирами». По существу речь идет о перманентном состоянии войны, в котором держат исламский мир его духовные авторитеты; краеугольным камнем их идеологии остается, как и тысячу лет тому назад, концепция противостояния Дар аль-ислам и Дар аль-харб.

Поэтому, отвечая на уже задававшийся вопрос — «что же не в порядке с миром ислама?» — можно утверждать, что неладно дело обстоит с духовным руководством мусульман, которое не смогло предотвратить появление злокачественной опухоли в организме своей религии, в результате чего зловещая тень покрывает само будущее исламской цивилизации.

Итак, с одной стороны, в исламе отсутствуют церковь как институт и духовенство как служилое сословие (именно служилое, так как входящие, например, в шиитскую духовную иерархию аятоллы и худжат аль-исламы являются не священниками, несущими службу и назначаемыми епископами, а лишь религиозными авторитетами). А с другой стороны, все сферы общественной и государственной жизни контролируются и регулируются сообществом духовных лиц, в отличие от христианства, где церковь заботится о том, чтобы признавали ее власть в вопросах веры и редко вмешивается в социально-политические процессы. У мусульман, строго говоря, нет светской сферы жизни, независимой от догматов религии и способной к свободной эволюции. Авторитеты-богословы, определяющие духовный и интеллектуальный климат в мире ислама, по традиции боятся запрещенных Кораном новшеств, жестко придерживаются установленных более тысячи лет тому назад взглядов. Это и есть то поле, на котором так удобно произрастать идее джихада в его воинственной интерпретации, логически ведущей к оправданию террора.

Ислам — это не просто религия, а образ жизни и мировоззрения, основа целой цивилизации. Укорененность ислама в обществе настолько сильна, что люди совершенно различных этнических и языковых групп, придерживающиеся разных бытовых традиций и живущие в далеко не одинаковых условиях, ощущают свою принадлежность к некоей избранной общности. Это и есть мусульманская солидарность. У приверженцев ни одной другой религии не может быть чего-либо подобного такому всемирному объединению, как Организация исламской конференции. Это никогда не мешало мусульманам вести между собой войны, но перед лицом неисламского мира они чувствуют свою «особость», более того — свое превосходство. Американский публицист Томас Фридман пишет, что «хотя в исламе имеется глубокий моральный импульс, утверждающий справедливость, милосердие и сочувствие, в нем не получила развития доминирующая религиозная философия, позволяющая признавать иные религиозные сообщества равными себе». Поэтому идея джихада в воинственной интерпретации воспринимается многими мусульманами как вполне закономерная, отвечающая самому духу их религии и в принципе направленная на защиту ислама.

Защиту от христианства? Нет. В принципе, мусульмане никогда не объявляли своим врагом христианство как религию — ведь это одна из трех авраамических конфессий, и приверженцы ислама чтут в качестве пророков и Авраама и Иисуса. «Салафийя» направлена не против христианства, а против пагубного влияния Запада, который считается не христианским, а безбожным и аморальным. На западное общество потребления исламисты смотрят с отвращением. Один египетский исламист, Уаджди Гунайим, характеризовал это общество как «царство декольте и моды, апеллирующее к животным сторонам человеческой натуры». Соединенные Штаты вообще рассматриваются как очаг сексуальной распущенности, гомосексуализма, феминизма и т. д. Эмансипация женщин для исламистов — это господство разврата, вседозволенности, превращение женщин в «коммерческий продукт потребления». Свободные выборы означают, что американский народ свободно выбрал своих правителей и поэтому должен отвечать за все их плохие дела, т. е. нет такого понятия, как «невинные граждане».

А хуже всего — отделение церкви от государства, установление светского образа правления. Ввиду всего этого Запад вообще не заслуживает названия христианского. Поэтому неправильно говорить о «войне религий», равно как и «зависти голодных к богатым и сильным». Вспоминается шиит-боевик, который в 1983 г. ворвался на грузовике во двор американской казармы в Ливане, проломив ворота, и взорвал себя вместе с сотнями американских солдат: по свидетельству стрелявшего в него часового, смертник улыбался за несколько секунд до своей гибели. Какая зависть к Америке, этому исчадию ада, могла быть у него, как и у пилотов-самоубийц, твердой рукой направивших самолеты на здания нью-йоркских небоскребов? А у тех, кто планировал и организовывал эти теракты, у людей, в распоряжении которых сотни миллионов долларов — о какой зависти можно говорить?

И еще один миф: исламисты якобы хотят создать всемирный исламский халифат. Их задача — отнюдь не исламизировать весь мир, а прийти к власти в ключевых мусульманских странах, в первую очередь в Саудовской Аравии, Пакистане, Египте, сбросить существующие там «нечестивые, уклонившиеся и продавшиеся» режимы, установить господство «праведного ислама», устранить угрозу исламской культуре, духовным ценностям — угрозу, исходящую, по их мнению, от растленного и безбожного Запада (а не от христианской религии как таковой).

Борьба ведется, таким образом, на два фронта: против собственных «негодных властей» и их покровителей на Западе. При этом, хотя конкретной задачей является победа на первом, т. е. внутриисламском фронте, установление «праведной власти» в мире ислама, главным источником зла все же считается Запад, Большой Сатана, который исламисты рассматривают не только как захватчика, но и как шайтана-соблазнителя, ловца душ, стремящегося подорвать исламские ценности, лишить мусульман их духа. В этой борьбе законны все методы; ввиду подавляющего материального, технологического превосходства Запада остается лишь действовать методами террора, в частности пуская в ход «наивысшее оружие» — смертников, «человеческие торпеды». Поэтому и гремят взрывы в США и Англии, Испании, Турции, Марокко, Индонезии, Саудовской Аравии.

А где же умеренные мусульманские богословы, понимающие, в какую пропасть толкают джихадисты исламское сообщество, видящие, что слово «мусульманин» во многих странах уже становится синонимом слова «террорист», сознающие, как экстремисты дискредитируют ислам? Например, германский Институт Демоскопии в Алленсбахе в 2006 г. выяснил путем опросов, что у 98% немцев со словом «ислам» ассоциируются такие понятия, как насилие и террор. Разумеется, умеренные богословы есть. Достаточно упомянуть таких, как иранский философ Абдулькарим Соруш, выступающий против того, что муллы «присвоили себе Коран», ливанский исламовед Ридван ас-Саид, противящийся тому, что экстремистская организация Хизбалла монополизировала истолкование священных текстов, турецкие ученые Мехмет Пачачи и Омер Озсой, иранка Ширин Абади, удостоенная Нобелевской премии мира, египтянка Нахед Селим, египетский богослов Наср Хамид Абу Зейд, эмигрировавший в Голландию, где он преподает. Имеются и официальные лица, отвергающие экстремизм, например, марокканский министр по делам религии Ахмед Тауфик, заявивший, что «мусульмане не должны исключать себя из будущего».

Но, как правило, такие голоса широкой массе мусульман не слышны. Боясь прослыть «белыми воронами», если не предателями, умеренные богословы мало что могут противопоставить тем, кто говорит: «Посмотрите на американцев — они в Ираке, в Афганистане, их военные базы на святой земле Аравийского полуострова. Посмотрите на евреев — они отняли у нас священный Иерусалим». Как отмечают западные авторы Дана Аллин и Стивен Саймон, «готовность исламистских проповедников осуждать терроризм затухает… клирики в каирской мечети Аль-Азхар теперь уже оправдывают убийства американцев в Ираке. Развивается тенденция к расширенному толкованию тезиса об оборонительном джихаде — другими словами, тенденция, благоприятствующая Усаме Бен Ладену».

Именно силовое, воинственное истолкование джихада стало идейным инструментом для радикальных, экстремистских исламских организаций. Так, организация «Джамаат аль-джихад», ответственная за убийство президента Египта Анвара Садата в 1981 г., сурово заклеймила всех правителей арабских стран и постановила, что «нынешние правители — это отступники от ислама. Они были вскормлены за столами империализма либо крестоносцами, либо коммунистами, либо сионистами». Стоит также привести высказывание профессора исламской культуры из Саудовской Аравии шейха Ад-Дария: «Надо себя готовить к вооруженному джихаду, потому что каждому разумному человеку ясно, что наших врагов из евреев, крестоносцев и коммунистов устраивает только наше уничтожение или переход на их идейные позиции».

Беда в том, что джихадизм — это не какое-то чуждое, неисламское течение. Даже если его назвать злокачественной опухолью на теле ислама, который никак не может считаться религией насилия и террора, все равно приходится признать, что джихадизм, исламизм базируются на одной из аутентичных исламских традиций, берущих свое начало в глубокой древности, в военных походах пророка Мухаммеда. Это лишь одна из традиций, но она имеет свои корни в исламе, а не привнесена откуда-то извне. Именно поэтому ей страшно трудно противостоять — но необходимо.

Да, необходима идейно-пропагандистская деятельность внутри самих мусульманских стран с тем, чтобы доказать пагубность воинствующего исламизма для мирового исламского сообщества. Перед мусульманскими мыслителями стоит важнейшая задача: глубоко проанализировать вопрос о том, почему их религия дает экстремистам столько возможностей трактовать ислам в воинственном, непримиримом духе. Стоит процитировать слова чикагского профессора Марка Лилла: «Те, кто озабочен местом ислама в сегодняшнем мире, обязаны серьезно исследовать теологические корни исламского фундаментализма и видимое отсутствие теологической защиты против распространения политического экстремизма». Необходим серьезный, рассчитанный на долгие годы внутримусульманский дискурс, в ходе которого ретроградам и убийцам был бы дан достойный идейный отпор, а их взгляды, искажающие и компрометирующие ислам, были бы разоблачены и отброшены.

Сосредоточиться секс-туристу рекомендуют, естественно, на столице. «Девушки со всего Советского Союза приезжают в Москву по тем же причинам, которые несут девушек со всех штатов в Нью-Йорк — больше возможностей для образования, карьеры», ну и просто во всех отношениях интересней. Таким образом, не распыляясь особо по всей стране, можно в одном месте познакомиться с представительницами всех ее частей. «Здесь вы встретите утонченную студентку балетного училища из Таджикистана, обладательницу задорного взгляда, прекрасно сложенную украинскую актрису, грузинскую топ-модель с кожей оливкового цвета, светловолосую латвийскую инженершу. Образ рослой стахановки, которая может справиться с трактором не хуже любого мужчины, постепенно уходит на задний план. И не потому что девушки больше не водят тракторы, а потому что повсюду нынче следы вторжения в советскую действительность косметики, парфюмерии, и приподнимающих грудь бюстгальтеров. Викторианские порядки в советской морали скорее видимость, нежели реальность».

Сосредоточиться секс-туристу рекомендуют, естественно, на столице. «Девушки со всего Советского Союза приезжают в Москву по тем же причинам, которые несут девушек со всех штатов в Нью-Йорк — больше возможностей для образования, карьеры», ну и просто во всех отношениях интересней. Таким образом, не распыляясь особо по всей стране, можно в одном месте познакомиться с представительницами всех ее частей. «Здесь вы встретите утонченную студентку балетного училища из Таджикистана, обладательницу задорного взгляда, прекрасно сложенную украинскую актрису, грузинскую топ-модель с кожей оливкового цвета, светловолосую латвийскую инженершу. Образ рослой стахановки, которая может справиться с трактором не хуже любого мужчины, постепенно уходит на задний план. И не потому что девушки больше не водят тракторы, а потому что повсюду нынче следы вторжения в советскую действительность косметики, парфюмерии, и приподнимающих грудь бюстгальтеров. Викторианские порядки в советской морали скорее видимость, нежели реальность». Журнал ссылается то ли на москвича, то ли на москвичку, с поясняющей все ремаркой: «Пара может знать, что их отношения не продлятся больше двух или трех дней, но оба будут вести себя так, будто пришла главная страсть в жизни. Слезы, бесконечные объяснения в любви, слезы, бесконечные разговоры о том, почему все это не может продолжаться, снова слезы. Когда они расстаются, они обещают встретиться снова и обычно это происходит. Снова со слезами».

Журнал ссылается то ли на москвича, то ли на москвичку, с поясняющей все ремаркой: «Пара может знать, что их отношения не продлятся больше двух или трех дней, но оба будут вести себя так, будто пришла главная страсть в жизни. Слезы, бесконечные объяснения в любви, слезы, бесконечные разговоры о том, почему все это не может продолжаться, снова слезы. Когда они расстаются, они обещают встретиться снова и обычно это происходит. Снова со слезами». После Тбилиси туристу рекомендуют отправиться в «рай для любовников», которым назван город Сочи. К преимуществам этого города относят тот факт, что девушки не только сами постоянно разгуливают в купальниках, ну также будут рады, если к ежедневному моциону присоединится американец. Попав на такую девушку, можно рассчитывать на длительное брожение по пляжу, томное распитие вина и интимный пикник на двоих.

После Тбилиси туристу рекомендуют отправиться в «рай для любовников», которым назван город Сочи. К преимуществам этого города относят тот факт, что девушки не только сами постоянно разгуливают в купальниках, ну также будут рады, если к ежедневному моциону присоединится американец. Попав на такую девушку, можно рассчитывать на длительное брожение по пляжу, томное распитие вина и интимный пикник на двоих.