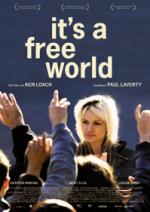

Сегодня, 3 декабря 2008 года, стали известны лауреаты одной из самых авторитетных литературных премий России — «Русского Букера».

Обладателем трофея стал Михаил Елизаров за роман «Библиотекарь».

Журнал «Прочтение» рад представить рассказ из последней книги Михаила Елизарова «Кубики».

Рассказ из книги «Кубики»

Тогда я, Сергей Богачев, поднялся с этой Доброгаевой Ларисы, восьмидесятого года рождения, потому что у меня с ней и во второй раз не встал. Я смотрел в ее совсем не боящееся лицо, она ничуть не плакала, и взгляд у нее был особенный, упаси боже, без насмешки, а то бы я ей сразу полкирпичом лицо размозжил, такой тихий и деловитый взгляд насквозь, будто мимоходом эта Доброгаева сделала очень важное, страшное дело, которое для нее привычная работа. Может, такой взгляд у людей, что расстреливают заключенных, а потом куда-то в сторону пялятся на продолжающуюся жизнь. Я сказал Доброгаевой: «Посиди тихо», а сам пошел к пацанам. И когда я на них откровенно посмотрел, они сами поняли, что хватит нам всем притворяться, они обступили меня: Витька Сарма, Андрюха Шумаков и Мокрыш, и я им сказал:

— Давайте же немедленно расскажем, как все было, друг перед другом, потому что происходит подлое. По очереди вместе вспомним, как это случилось, чтобы разобраться и принять серьезное решение.

Я оглянулся на Доброгаеву. Она уже не лежала, а сидела на моей куртке, одна нога вынута из штанины, пиджак еще свой от холода накинула и смотрела на воду.

И стал рассказывать Мокрыш, а потом Витька Сарма, а после него Андрюха Шумаков, а затем я, Сергей Богачев, потому что первым все про ситуацию понял.

Мокрыш нам сказал:

— Вот вы еще без меня приехали на улицу Краснозаводскую и встретили там, возле входа на «Стройкерамику», не знакомую вам раньше Ларису Доброгаеву, о которой мы узнали, кто она, когда Серега Богачев уже на территории завода полез ей в сумку и прочел в ее паспорте. Эта Доброгаева возвращалась с работы. Витька Сарма остановил Доброгаеву и предложил ей пойти с вами прогуляться на брошенный завод. А в это время, когда он с ней разговаривал, тут я к вам и подошел и все начал видеть. Богачев мне сказал, что Сарма снимает телку. И она мне издалека понравилась, и я сказал, что надо обязательно вести ее на завод. И мы перешли к Витьке Сарме, и он сказал нам, что познакомился, что девушку зовут Лариса. Она хотела уйти, но мы не пускали, после чего Богачев и Витька Сарма подняли Доброгаеву на руки и понесли на территорию завода, а я и Шумаков за вами следом, и мы шутили и немного пугали эту Доброгаеву, чтобы потом на месте не тратить много времени на уговоры. То есть мы словами нагнетали обстановку страха, а Витька Сарма даже несильно ударил ее по лицу, когда она стала вырываться. Мы долго водили ее по территории завода и искали место, где поудобнее. Богачев и Сарма повели Доброгаеву к карьеру, который был наполнен водой. Потом Богачев отвел Доброгаеву в сторону. А скажи нам, Серега, о чем ты говорил?

Я сказал:

— Я попросил Доброгаеву взять в рот, но она отказалась. Я решил, не надо ее пока бить, чтобы она не стала нас бояться. Вот для этого я с ней говорил.

Мокрыш рассказывал дальше:

— Ты, Богачев, вернулся к нам, и к ней пошел Витька Сарма. Что ты ей говорил, Витька Сарма?

Сарма сказал:

— Я предложил ей самой раздеться, чтобы мы не рвали на ней одежду. Она отказалась.

Мокрыш продолжал:

— Тогда мы насильно расстегнули пиджак, блузку и лифчик, но полностью не снимали, потому что было холодно, и мы не хотели, чтобы она замерзла. Я пошел к ней первый, так как никто вперед меня не захотел идти. Но когда я подошел к ней, у меня упал и больше не стоял. Я полежал на ней, потом поднялся и вернулся к вам. Витька Сарма спросил меня: «Как?» — и я сказал: «Нормально».

— Ты соврал нам? — спросили мы.

— Да, — сказал Мокрыш, — я вам соврал, чтобы не портить настроения. Я только сам в себе расстроился, но решил, пойду по второму разу и наверстаю. Потом к Доброгаевой пошел Шумаков и вернулся, а потом пошел Сарма и вернулся, потом пошел Богачев и вернулся. И вы все сказали, надо сбегать за выпивкой и сигаретами. И мы с Богачевым остались сторожить Доброгаеву. Пока не было Сармы и Шумакова, я пошел второй раз к Доброгаевой и лег на нее, и у меня снова не встал, и я вернулся. А Богачев не пошел. А в это время Сарма и Шумаков принесли бутылку водки, и мы выпили, и к Доброгаевой пошел Сарма и вернулся, а потом Шумаков, а потом пошел Богачев, и вернулся, и начал весь этот разговор. И это все — правда, и я ничего не утаил от вас, хоть мне и совестно и страшно, что у меня не получилось с Доброгаевой.

— Спасибо, Мокрыш, — сказали мы, — а теперь пусть расскажет Витька Сарма.

И Витька Сарма сказал:

— Все как есть и было, а было примерно часов семь вечера. Мы чуть выпили: я, Богачев и Шумаков, поехали на Краснозаводскую, что возле брошенного завода, и думали, куда пойти, наверное, к общежитиям. И стали возле ворот, где раньше автобусная остановка была. В это время я увидел девушку, симпатичную, которая проходила мимо нас. Я позвал ее, она подошла, я сказал: «Давай поговорим», она спросила: «Зачем?» — я говорю: «От нечего делать поговорим». Она назвалась Лариса, но близко не знакомилась. Все это продолжалось минут пятнадцать, в это время Богачев и Шумаков были на другой стороне улицы. И я увидел, к вам подошел Мокрыш, и подумал, лучше бы я вообще один был, потому что она мне понравилась, я хотел увести эту девушку, чтобы остаться вдвоем и уговорить, и самому склонить добровольно. И пока я так думал, вы трое подбежали. Лариса отказывалась, что ей нужно домой, тогда Богачев схватил ее на руки и понес на бывшую «Стройкерамику», а я начал помогать Богачеву нести ее, а Шумаков и Мокрыш шли за нами сзади. В это время мы обсуждали, куда ее нести. Я предложил куда-нибудь в заросли, тут Доброгаева подняла крик, и я ее чуть ударил, а Богачев пригрозил и отобрал сумку, нашел в ней паспорт и прочел, и мы узнали, что она Лариса Доброгаева, и сказали ей: «Не кричи, мы свое получим и тебя отпустим», а она плакала и вырывалась, но уже не кричала. Мы опустили ее и повели под руки, Богачев и я свернули к зарослям, но там было плохое место с битыми стеклами, и мы спустились к берегу карьера. И Богачев сказал: «Подождите» — и остался с Доброгаевой, а потом я пошел с ней поговорить, чтобы она сама разделась, а вы в это время сидели на ящике метрах в семи от нас. Я общался с ней минут десять, и Андрюха Шумаков сказал, что ему надоело ждать. И тогда мы все вместе раздели Доброгаеву. И на нее лег Мокрыш. Поскольку мы не уходили, Мокрыш сказал нам, что он не может, если на него смотрят, и мы все отвернулись. И он к нам возвратился через несколько минут, и к Доброгаевой пошел Андрюха Шумаков и через несколько минут вернулся. А потом пошел я, и когда я на нее лег, я странно себя почувствовал, и что я ни делал, и терся, и пальцы совал, но никак не вставал у меня, и мне было стыдно. Я подумал, что если выпить, то поможет, и когда вернулся от Доброгаевой Серега Богачев, я предложил нам по-быстрому за водкой. И мы пошли с Шумаковым за водкой, я всю дорогу думал ему рассказать, но постеснялся. И мы возвратились с водкой и выпили, и мне вроде захотелось Доброгаеву, я к ней пошел, и уже когда приблизился, понял, что точно не встанет, но я все равно раздвинул ей ноги и лег между, но все без толку. Полежал, на вас оглянулся — вы не смотрите, и то хорошо. Я поднялся с Доброгаевой и к вам на ящики сел курить. А к Доброгаевой пошел Шумаков, а за ним Богачев, и только он вернулся, мы начали наш разговор. Всю правду вам, как есть она вся.

— Спасибо тебе, Витька Сарма, — ответили мы, — а теперь пусть для общей честности расскажет Андрюха Шумаков.

Андрюха Шумаков рассказал:

— Скрывать ничего не буду, пришли на Краснозаводскую, до того почти ничего не выпили, видим — Доброгаева идет, Витька Сарма к ней побежал для знакомства, Мокрыш подвалил, говорит, надо ее нести на завод, а мы и сами это знаем. На другую сторону к Витьке, взяли и понесли Доброгаеву. Я чуть пригрозил ей, когда Витька Сарма и Серега Богачев заносили ее на завод, она начала кричать, после чего Богачев закрыл ей рот. А то, что ее били, так я не знаю, при мне не били, я лично не бил, Богачев не бил, Витька Сарма говорит, что разок ударил, так я этого не видел. Когда она начала кричать, то я сказал: «Замолчи». Пришли мы в одно место — не понравилось, стекло битое, плохо: лучше в другое место, где карьер с водой. Спустились к воде, там сыро, зато стекла нет. Присели внизу на берегу, на ящиках. Богачев пошел добазариваться, а на самом деле хотел Доброгаевой на клык дать, потом Сарма ходил раздеть, чтоб она не мялась. А мне надоело ждать, я решил помочь раздеть Доброгаеву, снял с нее туфли. Я хотел ей помочь добровольно скинуть пиджак, это мне не удалось, и пришлось помочь насильно, ну, расстегнули мы на ней, чтобы было видно, сняли брюки и трусняки, а Серега Богачев на землю свою куртку подстелил, все по-людски. И на нее первым полез Мокрыш, обернулся к нам: «Не стойте ради Бога над душой», мы отсели в сторону покурить на ящиках. Мокрыш возвращается, я пошел, ей раздвинул ноги, пристроился, и у меня прямо на весу обмяк. Я попробовал дрочить и понял, что это напрасно, поэтому встал и к вам вернулся, а после меня пошел Витька Сарма. И так мне странно все было, потом Сарма предложил сходить за водкой. Я думаю, может, если выпью, то получится. Мы с Витькой Сармой пошли, я тоже хотел обсудить, что у меня не встал, но решил промолчать. И мы чуть прошли — навстречу мужик, мы у него попросили закурить, но он был очень пьяный, и у него была початая бутылка водки, и мы сказали ему: «Тебе уже, батя, хватит», забрали эту бутылку и взяли у него из кармана пачку сигарет и — обратно на завод. Пришли, Мокрыш возвращается от Доброгаевой, мы выпили, Сарма пошел к ней, я покурил, Сарма идет назад, я спросил: «Ну, как?» — он ответил: «Нормально», я пошел к Доброгаевой, настроился, раздвинул ей, подождал минуту-другую. Я только для вида на ней оставался, чтобы картину вам создать, и мне было обидно. Ничего не соврал. Пусть теперь Серега Богачев рассказывает.

И я рассказал:

— Вы все мне здесь товарищи: и Витька Сарма, и Андрюха Шумаков, и Мокрыш, — и мне от вас нечего утаивать. Мы стояли на углу Краснозаводской. Витька Сарма остановил девушку и о чем-то с ней разговаривал, а я стоял с Шумаковом на другой стороне улицы. Тут ко мне подошел Мокрыш, сказал, что надо бабу срочно забирать и на хор пускать. Я с Сармой вскинули ее на руки и понесли, она закричала, и мы ей закрыли рот. Потом мы ее поставили, и она пошла с нами, я в сумку к ней полез, достал паспорт, прочел «Доброгаева Лариса Валерьевна», сказал: «Вот и познакомились». Повели ее за кусты, а там кругом стекло битое, спустились к воде, на траву. Я сел рядом с Доброгаевой и начал уговаривать, чтобы она в рот взяла, затем Витька Сарма с ней общался, подошел Андрюха Шумаков и сказал: «Что-то много вы разговариваете» — и начал ее раздевать, и раздел. Она сказала, что холодно, я снял свою куртку и подстелил. Мокрыш залез на нее, говорит: «Не смотрите», мы отвернулись. Мокрыш побыл на Доброгаевой и поднялся. Залез Шумаков, побыл и поднялся, залез Сарма, побыл и поднялся, а я хоть и люблю первым ходить, пошел последним. И я лег сверху и спросил Доброгаеву, а если бы нас задержала милиция, что она бы сделала: взяла деньги или посадила, а она сказала: «Деньги бы взяла, потому что сажать не за что» — и как только она так сказала, у меня пропала эрекция. Я вернулся на ящики, мы покурили, Шумаков и Сарма за выпивкой ушли, Мокрыш по второму разу полез на Доброгаеву, а я все переживал, почему у меня не встал. Пока переживал, принесли водку Сарма и Шумаков, мы выпили, Мокрыш вернулся, за ним пошел Сарма, а за Сармой Шумаков, а я решил проверить испытанный способ: я предложил Доброгаевой обратно надеть штанину на одну ногу, потому что у меня от этого всегда эрекция. Она надела — и у меня встал, я лег на нее и сказал, чтобы она сама помогла, она взяла меня рукой, и у меня упал. И вот нас четверо, мы все ходили к Доброгаевой по два раза, и ни у кого не встал. А теперь скажи нам, Витька Сарма, всегда ли у тебя раньше вставал?

— Всегда, — сказал нам Витька Сарма.

— Скажи, Андрюха Шумаков, а у тебя? — спросили мы.

— Ни разу не было, чтоб не встал! — отвечал Андрюха Шумаков.

— Скажи, Мокрыш?

— Сроду такого случая не было, — сказал нам Мокрыш.

— И я, Сергей Богачев, тоже вам скажу — не припомню, чтобы если баба в одной штанине, а у меня не стоит. Другое беспокоит. Посмотрите внимательно на Ларису Доброгаеву: она совсем не боится нас. А знаете почему? Она не может бояться. Просто не девушка она вовсе, эта Лариса Доброгаева. Она — фальшивый объем человека с именем и фамилией, но заполненный иным, что называется болезнью. Она и есть Импотенция! Вот кого мы повстречали на Краснознаменной улице возле бывшего завода «Стройкерамика»! Это не мы ее, а она нас поймала и заразила!

Чуть не заплакал Андрюха Шумаков:

— И как же нам теперь жить дальше?

— Неверно ты спрашиваешь, Шумаков, — сурово сказал тогда Витька Сарма. — Забудь о себе, лучше думай, что будет с другими, которые Доброгаеву на своем пути встретят.

И сказал Мокрыш:

— Нельзя выпускать Доброгаеву с этого завода, надо Доброгаеву возле карьера прибить и закопать, чтобы тут была ее вечная могила. Пусть больше никому Импотенцией жизнь не портит!

— Правильно говорите, Витька Сарма и Мокрыш, — сказал я, — идите, наберите гвоздей и отыщите лопату. Будем Доброгаеву прибивать и хоронить. А ты, Андрюха Шумаков, погоди отчаиваться. Вот если бы мы с Доброгаевой три раза пытались, нам бы уже никакая молитва не помогла, но два раза — не три, может, и вылечимся.

И пошли тогда Витька Сарма и Андрюха Шумаков, и надергали они в погорелом цеху гвоздей, а Мокрыш нашел и принес совок от лопаты. И вырыли мы яму и положили туда Доброгаеву, и взяли мы все по гвоздю и вбили Доброгаевой совком и в руки, и в ноги, и в лоб, и в горло, и в сердце, трижды плюнули ей, прибитой, в лицо со словами:

«Соль тебе в глаза! У тебя во рту капли воды нет, а у нас море во рту! Сама ешь свое мясо, сама пей свою кровь! А наша кровь чистая, небесная, и вокруг нас, рабов Божьих, каменная ограда и железный тын!»

А потом, как закидали мы землей и песком Доброгаеву, четверо взялись за руки и сорок раз обошли вокруг могилы Доброгаевой, а я все правильно про нас рассказал:

— Раз собрались мы, рабы Божии, Сергей Богачев, Витька Сарма, Андрюха Шумаков и Мокрыш, и сняли Ларису Доброгаеву, что с работы домой шла, что в природе не Ларисой Доброгаевой была, а Импотенцией была, повели ее на завод, поближе к воде на бережок, и лег на нее дважды раб Божий Мокрыш, и у него не взыграл, и лег на нее дважды раб Божий Витька Сарма, и у него не взыграл, и лег на нее дважды раб Божий Андрюха Шумаков, и у него не взыграл, и лег на нее дважды раб Божий Сергей Богачев, и у него не взыграл. Тогда рабы Божии Сергей Богачев, Витька Сарма, Андрюха Шумаков и Мокрыш встали, не благословясь, пошли, не перекрестясь, из избы не дверями, со двора не калиткой, не на утренней заре, не на вечерней, в чисто поле к синему Окиян-морю. В Окиян-море пуп морской, на морском пупе белый камень Олатырь, на том Олатыри-камени престол булатный, на том булатном престоле гробница, в этой гробнице девица-мертвица держит меч Импотенцию сечь, колючую, ползучую, растучую, летучую, огненную, внутреннюю, ветряную, жиловую, кроющую, гниющую, сверлящую, зудящую, бурлящую в белом теле рабов Божьих Сергея Богачева, Витьки Сармы, Андрюхи Шумакова и Мокрыша. Изыди, скорбь-болезнь, из красной крови, из желтой кости, из ретивого сердца, из ясных очей, из черных бровей, из всего человеческого составу, из семидесяти семи жил, из семидесяти семи поджил, из семидесяти семи суставов, из семидесяти семи подсуставов, из нашей плоти, из нашего ума. Как стоит престол крепко и плотно, столь бы крепко и плотно стоял белой х…й, ярой х…й и сквозная жила ху…ва на женскую похоть, на мясной ларец, на полое бабье место. Из-под того престола выходит бык-каменны рога, гранитны копыта, ходит круг престола, бодает-толкает, и не может того престола свалить-повалить. Сколь крепко булатный престол стоит, столь бы крепко стояла ярая жила ху…ва на женскую похоть, на мясной ларец, на полое бабье место. А как из-под того камени Олатыря вылетает кочет, с ним вылетает тридесять кур, и как топчет кочет все тридесять кур пылко и яро, столь бы пылки и яры были х…и рабов Божьих Сергея Богачева, Витьки Сармы, Андрюхи Шумакова и Мокрыша на женскую похоть, на мясной ларец, на полое бабье место, во веки веков аминь. Сама Пресвятая Богородица крестом обводила, Импотенцию отзывала, а я, помощник Сергей Богачев, ей способствовал. Ступай, Лариса Доброгаева, лютоедица нечестивая, туда, где солнце не светит, людской глаз не заходит, хозяйский след не заносит. Там тебе быть, там тебе век жить, железные камни точить! Слово-замок, ключ-язык! Небо — ключ, земля — замок, а ключ в воду бросил! Аминь и еще трем аминям аминь!

Тоже олимпийский вид, причем, прости господи, с 1908 года. Женский турнир московской Олимпиады выиграла почему-то команда Зимбабве, но вообще традиционные места процветания этого абсурда — Индия, Пакистан и Голландия. Играть можно только одной стороной клюшки (не выпуклой), забивать только в нижнюю часть ворот (только пенальти можно куда угодно). Сама клюшка коротенькая, приходится бегать, склонившись в четыре погибели. По правилам почти ничего нельзя, потому свисток судьи звучит каждые тридцать секунд. Большинство голов забивается после диковинного стандарта под названием «штрафной-угловой». Мяч костяной, тяжеленный, может убить, игроки большую часть матча следят, как бы не угодить под мяч.

Тоже олимпийский вид, причем, прости господи, с 1908 года. Женский турнир московской Олимпиады выиграла почему-то команда Зимбабве, но вообще традиционные места процветания этого абсурда — Индия, Пакистан и Голландия. Играть можно только одной стороной клюшки (не выпуклой), забивать только в нижнюю часть ворот (только пенальти можно куда угодно). Сама клюшка коротенькая, приходится бегать, склонившись в четыре погибели. По правилам почти ничего нельзя, потому свисток судьи звучит каждые тридцать секунд. Большинство голов забивается после диковинного стандарта под названием «штрафной-угловой». Мяч костяной, тяжеленный, может убить, игроки большую часть матча следят, как бы не угодить под мяч. И такой, разумеется, существует. Английское изобретение 1954 года. На дне бассейна стоят ворота (огромные — три метра шириной) и лежит свинцовая, чтобы не всплывала, шайба весом полтора килограмма. Бравые ундерватеры в трусах и масках, шесть на шесть человек, впихивают в рот трубку, а шайбу — в ворота соперника.

И такой, разумеется, существует. Английское изобретение 1954 года. На дне бассейна стоят ворота (огромные — три метра шириной) и лежит свинцовая, чтобы не всплывала, шайба весом полтора килограмма. Бравые ундерватеры в трусах и масках, шесть на шесть человек, впихивают в рот трубку, а шайбу — в ворота соперника. Максимально усложнить простую задачу — универсальная формула эксклюзивного вида спорта. Бинокулярный — значит «в бинокле». Привязывается к глазам бинокль с циклопическим увеличением, и ты не понимаешь, где мяч — прямо перед тобой, в трех метрах или в тридцати. Смотреть очень увлекательно: игроки машут ногами, как пьяные куклы в авангардном мультфильме, но по мячу попадают один раз из десяти. Соответственно, по воротам попадают значительно реже.

Максимально усложнить простую задачу — универсальная формула эксклюзивного вида спорта. Бинокулярный — значит «в бинокле». Привязывается к глазам бинокль с циклопическим увеличением, и ты не понимаешь, где мяч — прямо перед тобой, в трех метрах или в тридцати. Смотреть очень увлекательно: игроки машут ногами, как пьяные куклы в авангардном мультфильме, но по мячу попадают один раз из десяти. Соответственно, по воротам попадают значительно реже. С XIII века играют в такой футбол на Масленицу в английском Ашборне. Футбол условный, смешанный с регби: можно и руками передавать мяч партнеру. Нельзя его лишь прятать (под пальто, скажем) и транспортировать на лошадях и велосипедах. Поле — весь город, ворота — две мельницы на северной и южной окраинах. Играют, соответственно, южане против северян. Королевской игра называется по прихоти принца Уэльского, благословившего ее в 1928 году. Запрещено играть на кладбищах, чтоб ненароком чего не осквернить.

С XIII века играют в такой футбол на Масленицу в английском Ашборне. Футбол условный, смешанный с регби: можно и руками передавать мяч партнеру. Нельзя его лишь прятать (под пальто, скажем) и транспортировать на лошадях и велосипедах. Поле — весь город, ворота — две мельницы на северной и южной окраинах. Играют, соответственно, южане против северян. Королевской игра называется по прихоти принца Уэльского, благословившего ее в 1928 году. Запрещено играть на кладбищах, чтоб ненароком чего не осквернить. Происходит, понятно, в Англии. Камины взрывать могут себе позволить только настоящие аристократы. Уин Уизерол — настоящая звезда. Так расположила заряды, что одновременно бабахнули 14 огромных каминов в разных концах грандиозного фабричного комплекса.

Происходит, понятно, в Англии. Камины взрывать могут себе позволить только настоящие аристократы. Уин Уизерол — настоящая звезда. Так расположила заряды, что одновременно бабахнули 14 огромных каминов в разных концах грандиозного фабричного комплекса. И эти в Англии, в селении Купер-хилл, где есть хороший холм, без которого невозможно организовать даже самые захудалые сырные гонки. Головка сыра (а именно двойного глостерского, иначе кранты) запускается с холма, а спортсмен несется следом, тщась поймать вкусный приз. Местность, как вы понимаете, очень даже пересеченная, потому высок травматизм, что несколько противоречит генеалогии соревнования: сырные гонки, по уверению организаторов, восходят к древним ритуалам исцеления.

И эти в Англии, в селении Купер-хилл, где есть хороший холм, без которого невозможно организовать даже самые захудалые сырные гонки. Головка сыра (а именно двойного глостерского, иначе кранты) запускается с холма, а спортсмен несется следом, тщась поймать вкусный приз. Местность, как вы понимаете, очень даже пересеченная, потому высок травматизм, что несколько противоречит генеалогии соревнования: сырные гонки, по уверению организаторов, восходят к древним ритуалам исцеления. А это наше, родное. Соревнования по стрельбе из рогатки входят в ассортимент многих эвент-агентств, устраивающих корпоративные праздники. Забавно: можно ведь случайно выстрелить криво и камушек полетит в лоб начальнику, в задницу партнеру, в декольте бухгалтерше.

А это наше, родное. Соревнования по стрельбе из рогатки входят в ассортимент многих эвент-агентств, устраивающих корпоративные праздники. Забавно: можно ведь случайно выстрелить криво и камушек полетит в лоб начальнику, в задницу партнеру, в декольте бухгалтерше. Изобретение наших добрых соседей — финнов. Будто бы имеет исторические корни: в девятнадцатом веке (финны люди скромные, в глубь веков не полезли) для вступления в криминальную группировку Росво-Ронкайнере полагалось стырить девушку из соседней деревни.

Изобретение наших добрых соседей — финнов. Будто бы имеет исторические корни: в девятнадцатом веке (финны люди скромные, в глубь веков не полезли) для вступления в криминальную группировку Росво-Ронкайнере полагалось стырить девушку из соседней деревни. Как элегантно сказано на одном сайте, «традиционное развлечение в ряде австралийских, канадских и американских пивнушек». Карлика метают на дальность. Уточнение не бессмысленное, как может показаться: скажем, на древнегреческих Олимпиадах дискоболы швыряли диск не вдаль, а вверх, и побеждал тот, чей диск упадет позже.

Как элегантно сказано на одном сайте, «традиционное развлечение в ряде австралийских, канадских и американских пивнушек». Карлика метают на дальность. Уточнение не бессмысленное, как может показаться: скажем, на древнегреческих Олимпиадах дискоболы швыряли диск не вдаль, а вверх, и побеждал тот, чей диск упадет позже. Вернемся в неуемную Англию. Невероятно, но факт: гонки на газонокосилках изобрели гораздо позже газонокосилок, в 1972 году. Логика простая: если можно на них гонять, надо гонять. Соревнования организуются для четырех групп машин в зависимости от навороченности (в американском варианте можно усовершенствовать механизм, у сдержанных англичан — нельзя).

Вернемся в неуемную Англию. Невероятно, но факт: гонки на газонокосилках изобрели гораздо позже газонокосилок, в 1972 году. Логика простая: если можно на них гонять, надо гонять. Соревнования организуются для четырех групп машин в зависимости от навороченности (в американском варианте можно усовершенствовать механизм, у сдержанных англичан — нельзя).