Отрывок из романа

Сперва он сплюнул, потом выдохнул остатки дыма, застрявшего в легких, и лишь после этого щелчком отправил в воду крошечный окурок сигареты. Жжение в пальцах заставило его опомниться, вернуло в страдающий мир живых, и он подумал, что очень хотел бы понять истинную причину того, почему он оказался здесь, на берегу моря, готовый предпринять непредвиденное путешествие в прошлое. Он все больше убеждался, что большинство вопросов, которые он собирался задать себе, не имеют ответа, но успокоился, вспомнив, что нечто похожее происходило со множеством других вопросов, возникавших на протяжении его жизни, и в конце концов пришел к неутешительному выводу о том, что должен смириться и жить со своими сомнениями, перевешивающими уверенность, с утратами, которых больше, чем приобретений. Наверное, поэтому он уже не был полицейским и с каждым днем верил во все меньшее количество вещей, решил он про себя и поднес новую сигарету к губам.

Ласковый ветерок, дувший со стороны маленькой бухты, был сущим спасением от летнего зноя, однако Марио Конде избрал это место на набережной, в тени нескольких старых-престарых казуарин, вовсе не из-за солнца и жары. Усевшись на парапет и свесив ноги над рифами, он наслаждался ощущением свободы от тирании времени и радостно думал о том, что мог бы вот так сидеть здесь всю оставшуюся жизнь, просто сидеть и размышлять о чем-нибудь или вспоминать, глядя на море, такое спокойное и кроткое. И даже, если вдруг возникнет идея, попробовать что-нибудь написать, ибо в своем персональном раю Конде давно превратил море, с его запахами и тихим ропотом, в идеальные декорации для призраков своей души и упрямой памяти, в окружении которых каким-то чудом выжил, словно потерпевший кораблекрушение, упорно цепляющийся за обломки судна, слащавый образ самого себя, поселившегося в деревянном домике на берегу моря: по утрам он писал, днем ловил рыбу и плавал, а вечерами любил нежную и волнующую женщину с влажными после недавнего душа волосами, и запах мыла соперничал с ароматом ее золотистой от солнца кожи. И хотя действительность давным-давно отняла у него эту мечту со свойственной ей, действительности, безжалостностью, Конде никак не мог взять в толк, почему он по-прежнему так привязан к этому образу, поначалу весьма яркому и фотографически четкому, на месте которого он теперь с трудом различал лишь расплывчатые огоньки и отсветы, словно рожденные палитрой посредственного импрессиониста.

Поэтому его перестала заботить причина, приведшая сюда в этот день: он знал лишь, что его душа и тело потребовали, чтобы он немедленно снова вернулся на берег маленькой бухты в Кохимаре, навсегда застрявшей в памяти. По сути, все началось здесь, в этом самом месте, на берегу, под этими же казуаринами, только тогда они были на сорок лет моложе, среди тех же вечных запахов в один из дней 1960 года, когда он увидел Эрнеста Хемингуэя. Точная дата изгладилась из памяти, как и множество всяких хороших вещей в нашей жизни, и теперь он не мог с уверенностью сказать, было ли ему тогда еще пять лет или уже исполнилось шесть. Несмотря на столь нежный возраст, его дед Руфино Конде имел обыкновение брать внука с собой в самые разнообразные места, начиная с арен для петушиных боев и припортовых баров и кончая сборищами доминошников и бейсбольными стадионами, — во все эти ставшие родными места, ныне по большей части упраздненные в силу новых законов и правил, где Конде выучился многому из того, что должен знать каждый мужчина. В тот день, сразу же ставший незабываемым, они ходили на петушиные бои в квартал Гуанабакоа, и дед, который, как бывало почти всегда, выиграл, решил порадовать мальчика и отвезти его в поселок Кохимар, расположенный вроде бы под боком и в то же время не так уж близко от Гаваны, чтобы он попробовал тамошнего мороженого, по безоговорочному мнению деда — лучшего на Кубе. Его готовил китаец Касимиро Чон в старых деревянных шербетницах, куда он непременно добавлял свежие местные фрукты.

Казалось, Конде до сих пор помнит вязкий вкус мороженого из мамея и то, с каким восторгом он наблюдал за маневрами великолепного спортивного катера из коричневатого дерева, с палубы которого в небо глядели два огромных уса, что придавало судну вид гигантского плавучего насекомого. Если ему не изменяет память, он тогда неотрывно следил за катером, пока тот плавно приближался к берегу, лавируя между утлыми рыбацкими лодками, бросившими якорь в бухте, и наконец замер у причала. И сразу же с катера на бетонный причал спрыгнул голый до пояса краснолицый мужчина, чтобы принять канат от своего напарника в грязной белой фуражке, швырнувшего его с палубы. Потянув за конец каната, краснолицый подтащил катер к причальной тумбе и ловко закрепил канат безукоризненным узлом. Наверное, дедушка Руфино что-нибудь сказал по этому поводу, но глаза и внимание Конде-младшего уже были прикованы ко второму персонажу, человеку в фуражке, на котором были к тому же круглые очки с зелеными стеклами, а еще он носил густую седую бороду. Мальчик не отрываясь наблюдал за тем, как он спрыгнул на берег со своего чудесного катера, подошел к поджидавшему его краснолицему и заговорил с ним. Конде был уверен, что видел, как они пожали друг другу руки и в таком положении проговорили какое-то время, но сколько именно, минуту или целый час, в памяти не отложилось, запомнилось только их долгое рукопожатие. Наконец бородатый старик обнял краснолицего и не оглядываясь зашагал к берегу. Что-то от Санта-Клауса было в этом бородаче, немного неопрятном, с большими руками и ногами, и хотя он шел по причалу уверенной походкой, почему-то чувствовалось, что ему грустно. А может, это впечатление непостижимым образом вобрало в себя еще непережитую тоску, выхваченную из будущего, которого мальчик не мог себе даже вообразить.

Когда седобородый поднялся по бетонным ступеням и взошел на тротуар, он оказался заметно выше, чем на причале. Конде видел, как он снял с головы фуражку и сунул ее под мышку. Потом вынул из кармана рубашки маленькую пластмассовую гребенку и принялся расчесывать волосы, раз за разом откидывая их назад и приглаживая так, словно это было чрезвычайно важно. На какой-то миг старик поравнялся с Конде и дедом, и до мальчика донесся его запах, резкий и едкий: смесь пота и моря, нефти и рыбы.

— На глазах портится, — пробормотал дед, и Конде так никогда и не узнал, к бородачу это относилось или к погоде, поскольку на этой развилке его памяти воспоминания начинали смешиваться со знаниями, шаги человека — с далекими раскатами грома, и поэтому в этом месте Конде обычно прерывал реконструкцию своей единственной встречи с Эрнестом Хемингуэем.

— Это Хемингуэй, американский писатель, — прибавил дед, когда тот уже прошел мимо них. — Он тоже любит петушиные бои, представляешь?

Конде чудилось, что он помнит, — по крайней мере, ему нравилось так думать, — что услышал эти слова, глядя, как писатель садится в блестящий черный «крайслер», припаркованный на другой стороне улицы, а потом, не сняв очки с зелеными стеклами, машет из окошка рукой как раз в направлении Конде и его деда, хотя, наверное, этот прощальный жест был адресован маленькой бухте, где остались катер и краснолицый мужчина, с которым они обнимались, а возможно, относился к видневшейся вдали старинной испанской сторожевой башне, возведенной, дабы противостоять поступи веков, или даже к еще более далекому и неукротимому течению, что зарождалось в Заливе, в водах которого этому человеку, пропахшему морем, рыбой и потом, уже не суждено было плавать, хотя он об этом пока не знал… Однако мальчик перехватил на лету этот прощальный привет и, прежде чем автомобиль тронулся с места, откликнулся на него не только движением руки, но и словами.

— Прощай, Хемингуэй! — крикнул он, и ответом ему стала улыбка старика.

Много лет спустя, когда Марио Конде открыл в себе болезненную потребность писать и начал обретать своих литературных кумиров, он узнал, что то было последнее в жизни Эрнеста Хемингуэя плавание по небольшому клочку моря, который он любил, как немногие места на свете, и еще понял, что писатель, конечно же, прощался не с ним, крошечной букашкой, застывшей на набережной Кохимара, и что в ту минуту он говорил «прощай» многим самым важным вещам в своей жизни.

— Хочешь еще? — спросил Маноло.

— Давай, — ответил Конде.

— Двойной или простой?

— Еще спрашиваешь?

— Куряка, два двойных рома! — подняв руку, крикнул лейтенант Мануэль Паласиос бармену, и тот, не вынимая трубки изо рта, начал отмерять порции.

«Башня» не отличалась ни особой чистотой, ни тем более хорошим освещением, но зато здесь подавали ром и в этот жаркий полуденный час царила тишина и почти не было пьяных, а от своего столика Конде мог и дальше любоваться морем и источенными водой камнями сторожевой башни колониальных времен, которой этот старый рыбацкий кабачок был обязан своим названием. Бармен не спеша подошел к столику, поставил новые стаканы, собрал пустые, засунув их между пальцами с грязными ногтями, и исподлобья взглянул на Маноло.

— Курякой зови свою мать, — медленно произнес он. — И мне плевать, что ты из полиции.

— Да ладно тебе, куряка, не заводись, — стал успокаивать его Маноло. — Я же шучу.

Бармен состроил зверскую гримасу и удалился. Таким же волком он смотрел незадолго до этого на Конде, когда тот поинтересовался, готовят ли здесь «Папу Хемингуэя» — тот самый дайкири, который обычно пил писатель: две порции рома, лимонный сок, несколько капель мараскина, колотый лед от души и ни крупинки сахара.

— Последний раз я видел лед, когда был пингвином, — ответил бармен.

— Как ты узнал, что я здесь? — полюбопытствовал Конде у своего бывшего коллеги, залпом выпив половину своей порции.

— На то я и полицейский, разве не так?

— Крадешь мои выражения?

— Они тебе уже ни к чему, Конде… Ты теперь не полицейский, — улыбнулся лейтенант следственной полиции Мануэль Паласиос. — Просто ты куда-то запропастился, а поскольку я тебя знаю как облупленного, то сразу сообразил, что ты должен быть здесь. Ты же тысячу раз рассказывал мне историю про то, как ты видел Хемингуэя. Так он действительно попрощался с тобой или ты все это выдумал?

— Выясни, на то ты и полицейский.

— Ты не в духе?

— Не пойму. Не хочется влезать в это дело… А с другой стороны, почему-то хочется.

— Послушай, займись этим, пока хочется, а надоест — бросишь. Собственно, по большому счету все это бессмысленно. Почти сорок лет прошло…

— Черт меня дернул согласиться… Ввяжешься, а там, если даже захочешь, уже не сможешь остановиться.

Отругав себя, Конде в порядке наказания одним махом допил свой стакан. Восемь лет вне полиции — это все-таки много, он и не подозревал, что так легко поддастся на уговоры вернуться в прежнее стойло. В последнее время, отдавая по нескольку часов в день писательству или, по крайней мере, попыткам что-то написать, остаток дня он тратил на поиски и приобретение старых книг, рыская по всему городу, чтобы разнообразить ассортимент лотка одного своего приятеля, и получая за это пятьдесят процентов выручки. Хотя такая торговля почти всегда приносила очень мало денег, Конде нравилось это занятие — скупать старые книги — благодаря разнообразным выгодам: от шанса приобщиться к личным и семейным историям, таящимся за решением избавиться от библиотеки, собранной зачастую усилиями трех-четырех поколений, до возможности по своему усмотрению распоряжаться временем, проходящим от покупки книг до их продажи, и читать все интересное, что проходило через его руки, прежде чем выставить книгу на продажу. Были у такой коммерции и свои минусы, дававшие о себе знать, когда Конде натыкался на прекрасные старинные издания, безжалостно изуродованные по небрежности или невежеству и подчас не подлежащие восстановлению, и так страдал, словно располосовали его собственную кожу, или когда, вместо того чтобы отвезти несколько ценных экземпляров своему приятелю, он решал оставить их у себя, демонстрируя первые симптомы неизлечимой болезни под названием библиофилия. Однако в то утро, когда его старый коллега по полицейским будням позвонил ему и выложил на блюдечке историю со скелетом, найденным в усадьбе «Вихия», предложив неофициально возглавить следствие, первобытный зов заставил его с болью взглянуть на чистую страницу, заправленную в допотопный ундервуд, и с ходу согласиться, как только ему стали известны первые подробности.

Летняя буря не пощадила и район, где жил Конде. В отличие от ураганов, летние водяные смерчи, вихри и грозы обрушивались внезапно, без всякого предупреждения, и исполняли свой зловещий и стремительный танец на каком-нибудь участке острова. Они могли нанести урон банановым плантациям и засорить водостоки в городе, но, как правило, не относились к разряду серьезных стихийных бедствий, однако на этот раз ветер с невиданной яростью набросился на «Вихию», бывшую усадьбу Хемингуэя, сбросил несколько черепиц с крыши дома, частично порвав электропровода, обрушил решетку в патио и не успокоился, пока не повалил вековое манговое дерево, уже насквозь больное и наверняка посаженное еще до строительства дома в далеком 1905 году. Вместе с корнями дерева обнажились и первые кости скелета, принадлежавшие, как позднее установили эксперты, мужчине белой расы, примерно шестидесяти лет, с признаками начального артроза и плохо сросшимся переломом коленной чашечки, чья смерть наступила в период между 1957 и 1960 годами, и причиной ее стали два выстрела. Одна из пуль вошла в грудь, вероятно, с правой стороны и, поразив жизненно важные органы, пробила также грудину и позвоночник. Вторая пуля, по-видимому, угодила в брюшную полость, раздробив перед этим одно из ребер в области спины. Оба выстрела были произведены из достаточно мощного оружия, несомненно с близкого расстояния, и повлекли за собой смерть неизвестного мужчины, от которого к настоящему времени осталась лишь кучка изъеденных костей, уложенных в мешок.

— Знаешь, почему ты согласился? — с довольной улыбкой спросил Маноло и взглянул на Конде. Неожиданно его правый глаз скосился к носу. — Потому что сукин сын навсегда останется сукиным сыном, сколько бы он ни каялся в своих грехах и ни исповедовался. Точно так же и некий мерзкий тип, бывший когда-то полицейским, полицейским и останется. Вот в чем дело, Конде.

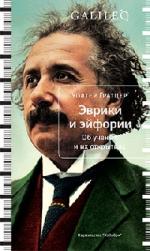

О книге Леонардо Падуры «Прощай, Хемингуэй»