Легенды Востока, средневековая китайская поэзия, тайны современной Турции — все это в нашей очередной подборке книг в дорогу. Если вы предпочитаете путешествовать в экзотические страны и интересуетесь древней историей, то по пути в Израиль, Индию, Китай, Грецию и Турцию успеете прочесть и художественные книги, и любопытный нон-фикшен.

Израиль

Санкт-Петербург — Тель-Авив — 4 часа 50 минут

- Денис Соболев. Легенды горы Кармель. — СПб.: Геликон Плюс, 2016. — 248 с.

Что вам известно о городе Хайфа и горе Кармель, на которой он находится? Слышали ли вы про прекрасные Бахайские сады? Если вы путешествуете в Израиль, это одно из тех мест, которые вам непременно нужно посетить. Денис Соболев — писатель, культуролог, профессор кафедры ивритской и сравнительной литературы Хайфского университета. Его книга — сборник художественно обработанных краеведческих историй о Хайфе, изложенных в хронологическом порядке. Это новеллы с открытыми финалами, которые будто бы приглашают читателя к соавторству. Здесь и любовь, и смерть, мир и война, верность и предательство. Что лучше поможет проникнуться духом места, чем легенды о нем. Они напоминают истории «Тысячи и одной ночи», только если восточные сказки были созданы, чтобы отсрочить гибели сказительницы, то рассказы Соболева — чтобы вам еще долго не хотелось уезжать из города Хайфа.

Что вам известно о городе Хайфа и горе Кармель, на которой он находится? Слышали ли вы про прекрасные Бахайские сады? Если вы путешествуете в Израиль, это одно из тех мест, которые вам непременно нужно посетить. Денис Соболев — писатель, культуролог, профессор кафедры ивритской и сравнительной литературы Хайфского университета. Его книга — сборник художественно обработанных краеведческих историй о Хайфе, изложенных в хронологическом порядке. Это новеллы с открытыми финалами, которые будто бы приглашают читателя к соавторству. Здесь и любовь, и смерть, мир и война, верность и предательство. Что лучше поможет проникнуться духом места, чем легенды о нем. Они напоминают истории «Тысячи и одной ночи», только если восточные сказки были созданы, чтобы отсрочить гибели сказительницы, то рассказы Соболева — чтобы вам еще долго не хотелось уезжать из города Хайфа.

- Шарон Ротбард. Белый город, Черный город. Архитектура и война в Тель-Авиве и Яффе / Пер. Нины Усовой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. — 256 с.

Каждый израильский город, даже самый крошечный, имеет длинную историю. Словно мираж, выросший из песка в пустыне, Тель-Авив сейчас — образец города XXI века с его ни на секунду (даже на время шабата, что по израильским меркам, явление из ряда вон) не останавливающейся жизнью. В середине XX века он стал оплотом новообразовавшегося государства Израиль. Город застраивали архитекторы немецкой школы «Баухауз», бывшая дешевая массовая застройка стала памятником архитектуры, а «Белый город» вошел в список культурных ценностей ЮНЕСКО. Его вторая половинка — Яффа — появилась примерно в XVIII в до н.э., видела, как Персей спасал Андромеду, как Ричард Львиное сердце воевал в III Крестовом походе, и пала под натиском Бонапарта. Архитектор Шарон Ротбард обратился к истокам мифа о Белом городе, важную роль в формировании которого сыграла политика. Узнать неочевидные исторические факты о городе, который собираетесь посетить, чтобы потом на экскурсии ходить с видом знатока, — бесценно. А может статься и так, что экскурсии окажутся вам и не нужны.

Каждый израильский город, даже самый крошечный, имеет длинную историю. Словно мираж, выросший из песка в пустыне, Тель-Авив сейчас — образец города XXI века с его ни на секунду (даже на время шабата, что по израильским меркам, явление из ряда вон) не останавливающейся жизнью. В середине XX века он стал оплотом новообразовавшегося государства Израиль. Город застраивали архитекторы немецкой школы «Баухауз», бывшая дешевая массовая застройка стала памятником архитектуры, а «Белый город» вошел в список культурных ценностей ЮНЕСКО. Его вторая половинка — Яффа — появилась примерно в XVIII в до н.э., видела, как Персей спасал Андромеду, как Ричард Львиное сердце воевал в III Крестовом походе, и пала под натиском Бонапарта. Архитектор Шарон Ротбард обратился к истокам мифа о Белом городе, важную роль в формировании которого сыграла политика. Узнать неочевидные исторические факты о городе, который собираетесь посетить, чтобы потом на экскурсии ходить с видом знатока, — бесценно. А может статься и так, что экскурсии окажутся вам и не нужны.

Индия

Москва — Дели — 6 часов

- Джумпа Лахири. Тезка / Пер. с англ. Антонины Галль. − М.: Иностранка, 2010. — 352 с.

Роман «Тезка» американской писательницы бенгальского происхождения Джумпы Лахири увидел свет в 2006 году и продержался в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» несколько недель, а впоследствии был экранизирован. К российскому читателю книга пришла лишь в 2010 году. Это знаменитая и актуальная по сей день история о двух поколениях одной семьи, перебравшейся из Индии в Америку в поисках лучшей жизни. Иммигрантам приходится столкнуться с разными трудностями пребывания в чужой стране ‒ поэтому книга может стать своеобразной инструкцией по выживанию в другой культуре. Слова подтверждены личным опытом: семья Джумпы Лахири так же, как и герои произведения, перебралась из Бенгалии в США. В романе есть еще одна увлекательная, временами мистическая линия: главного героя, представителя младшего поколения, зовут… Гоголь! Имя ребенку дал отец, в память о любимом писателе. Однако впервые Гоголь открывает книгу знаменитого тезки только лишь в зрелом возрасте.

Роман «Тезка» американской писательницы бенгальского происхождения Джумпы Лахири увидел свет в 2006 году и продержался в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» несколько недель, а впоследствии был экранизирован. К российскому читателю книга пришла лишь в 2010 году. Это знаменитая и актуальная по сей день история о двух поколениях одной семьи, перебравшейся из Индии в Америку в поисках лучшей жизни. Иммигрантам приходится столкнуться с разными трудностями пребывания в чужой стране ‒ поэтому книга может стать своеобразной инструкцией по выживанию в другой культуре. Слова подтверждены личным опытом: семья Джумпы Лахири так же, как и герои произведения, перебралась из Бенгалии в США. В романе есть еще одна увлекательная, временами мистическая линия: главного героя, представителя младшего поколения, зовут… Гоголь! Имя ребенку дал отец, в память о любимом писателе. Однако впервые Гоголь открывает книгу знаменитого тезки только лишь в зрелом возрасте.

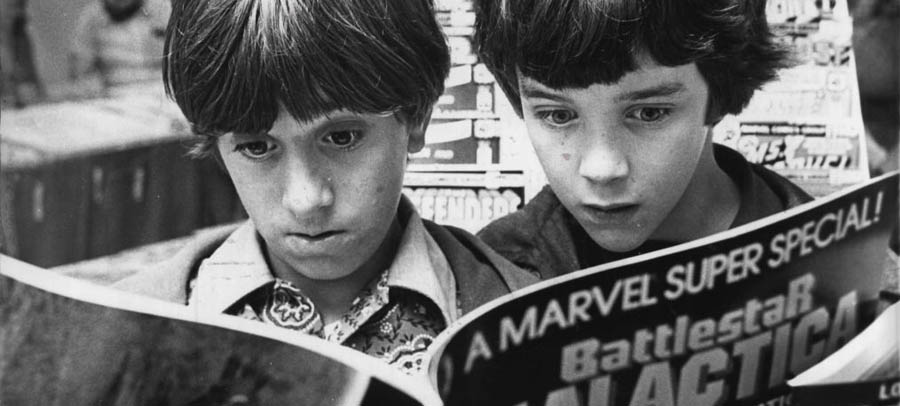

- Фабер Адель, Мазлиш Элейн. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили / Пер. с англ. Т. Новиковой. — М.: Эксмо, 2015. — 326 с.

На первый взгляд кажется, что для взрослых людей, у которых нет детей, эта книга может оказаться бесполезной. Но это не так. Как часто вы слышите в свой адрес: «что за детский сад» или «ты ведешь себя, как ребенок». Все это потому, что, хоть жизненные ситуации изменились, некоторые наши реакции остались прежними, поскольку в детстве на какие-то вопросы мы не получили нужных ответов. Книга будет полезна и для анализа коммуникации между взрослыми людьми, ведь во главу угла авторы ставят умение не просто слушать, а слышать собеседника, будь то взрослый человек или ребенок. В издании самым доступным образом (в картинках, табличках, памятках) и с юмором изложены наиболее типичные ситуации, в которых находятся и родители, и дети. Легко можно обнаружить свои ошибки в общении, которые совершаются ежедневно. Авторы предлагают самые простые и верные способы быть услышанным и правильно понятыми. Эта книга особенно подойдет для чтения по дороге в чужую страну, ведь между людьми разных национальностей и культур гораздо больше общего, чем можно себе представить.

На первый взгляд кажется, что для взрослых людей, у которых нет детей, эта книга может оказаться бесполезной. Но это не так. Как часто вы слышите в свой адрес: «что за детский сад» или «ты ведешь себя, как ребенок». Все это потому, что, хоть жизненные ситуации изменились, некоторые наши реакции остались прежними, поскольку в детстве на какие-то вопросы мы не получили нужных ответов. Книга будет полезна и для анализа коммуникации между взрослыми людьми, ведь во главу угла авторы ставят умение не просто слушать, а слышать собеседника, будь то взрослый человек или ребенок. В издании самым доступным образом (в картинках, табличках, памятках) и с юмором изложены наиболее типичные ситуации, в которых находятся и родители, и дети. Легко можно обнаружить свои ошибки в общении, которые совершаются ежедневно. Авторы предлагают самые простые и верные способы быть услышанным и правильно понятыми. Эта книга особенно подойдет для чтения по дороге в чужую страну, ведь между людьми разных национальностей и культур гораздо больше общего, чем можно себе представить.

Греция

Санкт-Петербург ‒ Афины — 3 часа 40 минут

- Наталия Лебина. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 208 с.

Оттепель — тот период советской истории, который никогда не устанут изучать. Многообещающие перемены, расширившееся международное сотрудничество, почти что реалистичная модель свободы… Обычно в этом контексте во главу угла ставят литературу, кинематограф, живопись или, в конце концов, какую-нибудь область экономики. Но Наталия Лебина, книга которой переиздана в этом году «Новым литературным обозрением», вооружившись актуальной гендерной теорией, идет по нехоженому пути. В центре внимания — взаимоотношения мужчин и женщин в эпоху десталинизации: перемены в традициях ухаживания и бракосочетания, в сексуальном поведении, частичное разрушение старых моделей отцовства и материнства.

Оттепель — тот период советской истории, который никогда не устанут изучать. Многообещающие перемены, расширившееся международное сотрудничество, почти что реалистичная модель свободы… Обычно в этом контексте во главу угла ставят литературу, кинематограф, живопись или, в конце концов, какую-нибудь область экономики. Но Наталия Лебина, книга которой переиздана в этом году «Новым литературным обозрением», вооружившись актуальной гендерной теорией, идет по нехоженому пути. В центре внимания — взаимоотношения мужчин и женщин в эпоху десталинизации: перемены в традициях ухаживания и бракосочетания, в сексуальном поведении, частичное разрушение старых моделей отцовства и материнства.

В прошлом году книга попала в шорт-лист премии «Просветитель», а это гарантия не просто увлекательного, но еще и по-настоящему качественного чтения на время перелетов.

- Алки Зеи. Леопард за стеклом / Пер. с греч. Анны Ковалевой, ил. Олеси Гонсеровской. — М.: Самокат, 2016. — 270 с.

Переполненный событиями XX век вынуждает едва ли не про каждого интеллектуала того времени говорить, что он «человек удивительной судьбы». И греческая писательница Алки Зеи, безусловно, одна из них. Она родилась в состоятельной семье, начала писать еще в детстве, училась на философском и драматическом факультетах, а в 1954 году, получив политическое убежище, уехала из родной страны в СССР вслед за мужем. И «Леопарда за стеклом» Алки Зеи написала именно в Советском Союзе.

Переполненный событиями XX век вынуждает едва ли не про каждого интеллектуала того времени говорить, что он «человек удивительной судьбы». И греческая писательница Алки Зеи, безусловно, одна из них. Она родилась в состоятельной семье, начала писать еще в детстве, училась на философском и драматическом факультетах, а в 1954 году, получив политическое убежище, уехала из родной страны в СССР вслед за мужем. И «Леопарда за стеклом» Алки Зеи написала именно в Советском Союзе.

Каждое лето к двум сестрам, Мелиссе и Мирто, из столицы приезжает старший двоюродный брат Никос и рассказывает истории про леопарда, чучело которого стоит у них в гостиной. Но однажды все идет не по плану: в стране объявляют военную диктатуру, Никосу приходится прятаться от полиции, а в семье только и делают, что говорят о демократии да ссорятся. Серьезная и неоднозначная тема политики не часто поднимается в детской литературе так, без идеологического налета и пропаганды. Это оставляет приятное впечатление. Однако главным оружием нового издания оказываются волшебные иллюстрации Олеси Гонсеровской, от которых невозможно оторваться ни ребенку, ни взрослому.

Китай

Москва — Пекин — 7 часов 35 минут

- Евгений Торчинов. Пути обретения бессмертия: Даосизм в исследованиях и переводах. — СПб.: Издательство «Пальмира»: «Книга по требованию», 2017. — 602 с.

Даосизм — одна из трех главных китайских религий. Это учение сочетает в себе как философский поиск Пути, так и алхимические способы обрести бессмертие. В последние десятилетия культура даосизма «ушла в тираж»: практика цигун представляется чем-то вроде расслабляющей йоги для уставших офисных работников, а притча о мудреце, которому снится, что он бабочка, приводится всеми подряд — и чаще всего не к месту. Но ведь даосизм много веков был эзотерическим учением, влиявшим на умы китайских правителей, мыслителей, поэтов и врачей. Крайне сложно найти книгу, в которой проводится его по-настоящему содержательный анализ, однако том из собрания сочинений востоковеда Евгения Торчинова (а именно сочинение «Даосизм») этому требованию отвечает. В нем путь Дао рассматривается с философских и исторических позиций, но значительное внимание автор уделяет также «внешней» и «внутренней» алхимии ‒ врачебным и гимнастическим практикам средневекового Китая. Кроме того, в сборнике можно найти главный даосский текст — «Дао дэ цзин» в переводе самого Торчинова. Вряд ли можно найти более авторитетную, но при этом увлекательную книгу о даосизме.

Даосизм — одна из трех главных китайских религий. Это учение сочетает в себе как философский поиск Пути, так и алхимические способы обрести бессмертие. В последние десятилетия культура даосизма «ушла в тираж»: практика цигун представляется чем-то вроде расслабляющей йоги для уставших офисных работников, а притча о мудреце, которому снится, что он бабочка, приводится всеми подряд — и чаще всего не к месту. Но ведь даосизм много веков был эзотерическим учением, влиявшим на умы китайских правителей, мыслителей, поэтов и врачей. Крайне сложно найти книгу, в которой проводится его по-настоящему содержательный анализ, однако том из собрания сочинений востоковеда Евгения Торчинова (а именно сочинение «Даосизм») этому требованию отвечает. В нем путь Дао рассматривается с философских и исторических позиций, но значительное внимание автор уделяет также «внешней» и «внутренней» алхимии ‒ врачебным и гимнастическим практикам средневекового Китая. Кроме того, в сборнике можно найти главный даосский текст — «Дао дэ цзин» в переводе самого Торчинова. Вряд ли можно найти более авторитетную, но при этом увлекательную книгу о даосизме.

- Три вершины, семь столетий. Антология лирики средневекового Китая / Пер. с кит. С.А. Торопцева. — СПб.: Гиперион, 2016. — 352 с.

Один из стереотипов о Китае — это традиционность и некоторая монотонность его культуры. Китайская графика и стихи представляются милыми и лаконичными безделушками, в которых нет ничего, кроме любования деталями быта императорского двора. С этим спорит антология от издательства «Гиперион», в которой собраны характерные образцы поэзии Средних веков, наглядно показывающие разнообразие форм и внутреннюю эволюцию китайской словесности. Во вступлении поэта Александра Кушнера и послесловии переводчика Сергея Торопцева проводятся прямые параллели с русской поэзией и акцентируется проблематика китайских стихов ‒ это помогает познакомиться с богатой поэтической культурой в лучших ее образцах, причем по-настоящему понять ее, а не просто полюбоваться внешним обликом.

Один из стереотипов о Китае — это традиционность и некоторая монотонность его культуры. Китайская графика и стихи представляются милыми и лаконичными безделушками, в которых нет ничего, кроме любования деталями быта императорского двора. С этим спорит антология от издательства «Гиперион», в которой собраны характерные образцы поэзии Средних веков, наглядно показывающие разнообразие форм и внутреннюю эволюцию китайской словесности. Во вступлении поэта Александра Кушнера и послесловии переводчика Сергея Торопцева проводятся прямые параллели с русской поэзией и акцентируется проблематика китайских стихов ‒ это помогает познакомиться с богатой поэтической культурой в лучших ее образцах, причем по-настоящему понять ее, а не просто полюбоваться внешним обликом.

Турция

Санкт-Петербург — Стамбул — 3 часа 50 минут

- Орхан Памук. Рыжеволосая женщина / Пер. с тур. А. Аврутиной. — М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. — 304 с.

«Рыжеволосая женщина» — самый свежий роман нобелевского лауреата и, пожалуй, известнейшего турецкого писателя современности. Жизнь главного героя Джема тесно переплетена с вечным сюжетом противостояния отца и сына, финал которого обычно — или отцеубийство (Эдип и Лай), или сыноубийство (Рустам и Сухраб). Какой из этих мифов станет роковым для Джема — основная интрига романа. Судьбу олицетворяет таинственная рыжеволосая актриса, сыгравшая в жизни каждого персонажа определяющую роль. Конечно, не обойдется и без противостояния Запада и Востока — это не только одна из излюбленных тем творчества писателя, но и важнейшая проблема пограничной Турции вообще. В самом начале Джем со своим мастером роют колодец в пригороде Стамбула, а к концу книги столица разрастается и поглощает большинство поселений в округе — так «Рыжеволосая женщина» становится очередным портретом и биографической зарисовкой Стамбула авторства Орхана Памука.

«Рыжеволосая женщина» — самый свежий роман нобелевского лауреата и, пожалуй, известнейшего турецкого писателя современности. Жизнь главного героя Джема тесно переплетена с вечным сюжетом противостояния отца и сына, финал которого обычно — или отцеубийство (Эдип и Лай), или сыноубийство (Рустам и Сухраб). Какой из этих мифов станет роковым для Джема — основная интрига романа. Судьбу олицетворяет таинственная рыжеволосая актриса, сыгравшая в жизни каждого персонажа определяющую роль. Конечно, не обойдется и без противостояния Запада и Востока — это не только одна из излюбленных тем творчества писателя, но и важнейшая проблема пограничной Турции вообще. В самом начале Джем со своим мастером роют колодец в пригороде Стамбула, а к концу книги столица разрастается и поглощает большинство поселений в округе — так «Рыжеволосая женщина» становится очередным портретом и биографической зарисовкой Стамбула авторства Орхана Памука.

- Витольд Шабловский. Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция — о чем молчат путеводители / Пер. с польского М. Алексеевой. — М.: Издательство АСТ: Corpus, 2015. — 304 с.

Журналист Витольд Шабловский на протяжении многих лет освещал в польской прессе вопросы, связанные с Турцией. За свои публикации он получил премию Европейского парламента, а книга «Убийца из города абрикосов» была удостоена Премии имени Беаты Павляк, которая присуждается в Польше за лучший текст о других религиях и культурах. Портрет современной Турции складывается у Шабловского из бесед с местными жителями. Они рассказывают о том, как охранники отелей ни свет ни заря отправляются искать трупы утонувших мигрантов, чтобы курортники не обнаружили их утром на пляже; о курдской девушке Хатитдже, от которой отвернулась вся семья и которую чуть не убил родной брат из-за сплетни о ее неверности мужу; о бывшей проститутке, которую собственный муж продал в публичный дом, а теперь она баллотируется в члены парламента. Многоголосье героев, порой придерживающихся полярных взглядов, позволяет читателю составить собственное мнение о стране противоречий — Турции.

Журналист Витольд Шабловский на протяжении многих лет освещал в польской прессе вопросы, связанные с Турцией. За свои публикации он получил премию Европейского парламента, а книга «Убийца из города абрикосов» была удостоена Премии имени Беаты Павляк, которая присуждается в Польше за лучший текст о других религиях и культурах. Портрет современной Турции складывается у Шабловского из бесед с местными жителями. Они рассказывают о том, как охранники отелей ни свет ни заря отправляются искать трупы утонувших мигрантов, чтобы курортники не обнаружили их утром на пляже; о курдской девушке Хатитдже, от которой отвернулась вся семья и которую чуть не убил родной брат из-за сплетни о ее неверности мужу; о бывшей проститутке, которую собственный муж продал в публичный дом, а теперь она баллотируется в члены парламента. Многоголосье героев, порой придерживающихся полярных взглядов, позволяет читателю составить собственное мнение о стране противоречий — Турции.

В сборник рассказов Татьяны Толстой «Река» вошли новые тексты, ранее не издававшиеся, и произведения, уже давно ставшие знаковыми. В книге четыре раздела, объединенные общей тематикой; в каждом из них вас ожидают очень разные, насыщенные событиями истории с чертами автобиографии и путевых заметок, а также размышления автора в свободной форме. Самым подходящим для чтения во время летнего отпуска станет раздел «Легкие миры», где рассказывается о разных географических точках планеты. В путешествии по Франции особенно любопытным будет рассказ «Как мы были французами», в котором Толстая представляет, какой она могла бы быть француженкой. Благодаря подробным описаниям пейзажей, гастрономических впечатлений и бурлящей жизни, рассказ буквально пропитан духом Франции. Все тексты сопровождаются насмешливыми, порой самокритичными авторскими комментариями, которые заставляют нас по-новому взглянуть и на самих себя.

В сборник рассказов Татьяны Толстой «Река» вошли новые тексты, ранее не издававшиеся, и произведения, уже давно ставшие знаковыми. В книге четыре раздела, объединенные общей тематикой; в каждом из них вас ожидают очень разные, насыщенные событиями истории с чертами автобиографии и путевых заметок, а также размышления автора в свободной форме. Самым подходящим для чтения во время летнего отпуска станет раздел «Легкие миры», где рассказывается о разных географических точках планеты. В путешествии по Франции особенно любопытным будет рассказ «Как мы были французами», в котором Толстая представляет, какой она могла бы быть француженкой. Благодаря подробным описаниям пейзажей, гастрономических впечатлений и бурлящей жизни, рассказ буквально пропитан духом Франции. Все тексты сопровождаются насмешливыми, порой самокритичными авторскими комментариями, которые заставляют нас по-новому взглянуть и на самих себя. Если от «Слова о полку Игореве» вас неумолимо клонит в сон, а при упоминании «Бедной Лизы» на ум приходит какое-то жалостливое «мыло» — вам определенно нужно ознакомиться с третьим выпуском оригинального проекта «Литературная матрица». Книги из этой серии представляют собой учебники (только не морщитесь, это далеко не те, что были в школе), написанные писателями. «Внеклассное чтение» − серьезный разговор, хоть иногда и со смехом, об авторах, которым школьная программа не всегда уделяла должное внимание, поэтому мы, взрослые читатели, оказались лишенными уникальных текстов русской словесности. Представляете, филолог Евгений Водолазкин, исследующий древнерусскую литературу, тоже ничего не понял, когда в школе ему рассказывали о «Слове». Но теперь, осознавая, что именно упущено, писатель заново открывает для нас этот потрясающий текст. Многие авторы «Литературной матрицы» сами выбирали писателей и произведения для анализа, поэтому говорят о них с любовью и исключительным сопереживанием.

Если от «Слова о полку Игореве» вас неумолимо клонит в сон, а при упоминании «Бедной Лизы» на ум приходит какое-то жалостливое «мыло» — вам определенно нужно ознакомиться с третьим выпуском оригинального проекта «Литературная матрица». Книги из этой серии представляют собой учебники (только не морщитесь, это далеко не те, что были в школе), написанные писателями. «Внеклассное чтение» − серьезный разговор, хоть иногда и со смехом, об авторах, которым школьная программа не всегда уделяла должное внимание, поэтому мы, взрослые читатели, оказались лишенными уникальных текстов русской словесности. Представляете, филолог Евгений Водолазкин, исследующий древнерусскую литературу, тоже ничего не понял, когда в школе ему рассказывали о «Слове». Но теперь, осознавая, что именно упущено, писатель заново открывает для нас этот потрясающий текст. Многие авторы «Литературной матрицы» сами выбирали писателей и произведения для анализа, поэтому говорят о них с любовью и исключительным сопереживанием.

Именно за этот роман один из наиболее талантливых британских прозаиков современности был удостоен Букеровской премии. Трое парней, Тони, Алекс и Колин, — школьные друзья. В их класс приходит Адриан — необычный, серьезный, не похожий на них самих, но потому и вызывающий интерес. Именно с ним (точнее, с его самоубийством) и связана загадка, с которой пытается справиться главный герой. Он вспоминает свою жизнь, а Барнс тем временем умело показывает, как причудливо трансформируется время в нашей памяти. Так взрослая жизнь Тони, с женитьбой, рождением дочери, разводом, умещается на полутора страницах. А вот чувства к взбалмошной «психичке» Веронике, взаимности которой Тони добивался в юности, растягиваются чуть ли не на всю книгу. «Предчувствие конца» — это роман о том, какой можно увидеть свою жизнь, оглянувшись на нее с высоты прожитых лет.

Именно за этот роман один из наиболее талантливых британских прозаиков современности был удостоен Букеровской премии. Трое парней, Тони, Алекс и Колин, — школьные друзья. В их класс приходит Адриан — необычный, серьезный, не похожий на них самих, но потому и вызывающий интерес. Именно с ним (точнее, с его самоубийством) и связана загадка, с которой пытается справиться главный герой. Он вспоминает свою жизнь, а Барнс тем временем умело показывает, как причудливо трансформируется время в нашей памяти. Так взрослая жизнь Тони, с женитьбой, рождением дочери, разводом, умещается на полутора страницах. А вот чувства к взбалмошной «психичке» Веронике, взаимности которой Тони добивался в юности, растягиваются чуть ли не на всю книгу. «Предчувствие конца» — это роман о том, какой можно увидеть свою жизнь, оглянувшись на нее с высоты прожитых лет. Известный романист и летописец Лондона Питер Акройд на сей раз спустился в подземелье, чтобы написать книгу о том, на чем стоит столица Великобритании. Оказывается, под ногами у англичан не только метро (у которого тоже есть свои загадки), но и канализационные трубы, замурованные, но всегда готовые прорваться сточные канавы, римские тротуары, средневековые кладбища и множество безвестных тел. Акройд провел настоящее исследование, поэтому он прекрасно знает, под какой улицей находится каждый элемент этого таинственного мира. Тому, кто никогда не бывал в Лондоне, многочисленные перечисления (Друри-лейн, Мейден-лейн, Эбби-Роуд и другие) ничего не скажут, но тот, кто уже через несколько часов окажется на месте, наверняка прочувствует, что «в основании Лондона — тьма».

Известный романист и летописец Лондона Питер Акройд на сей раз спустился в подземелье, чтобы написать книгу о том, на чем стоит столица Великобритании. Оказывается, под ногами у англичан не только метро (у которого тоже есть свои загадки), но и канализационные трубы, замурованные, но всегда готовые прорваться сточные канавы, римские тротуары, средневековые кладбища и множество безвестных тел. Акройд провел настоящее исследование, поэтому он прекрасно знает, под какой улицей находится каждый элемент этого таинственного мира. Тому, кто никогда не бывал в Лондоне, многочисленные перечисления (Друри-лейн, Мейден-лейн, Эбби-Роуд и другие) ничего не скажут, но тот, кто уже через несколько часов окажется на месте, наверняка прочувствует, что «в основании Лондона — тьма».

Капри, по легенде, осколок благодатной райской земли. Любимое место отдыха Максима Горького и многих других, так называемый «русский» остров. Это словно подтверждает сборник издательства Corpus, собравший десять рассказов современных писателей: Сорокина, Садулаева, Рубанова, Аствацатурова, Гандлевского, Мамлеева, Лимонова, Прилепина, Ерофеева и Амелина, а также эссе переводчика Геннадия Киселева о феномене Капри в культуре. Все смешалось в этой книге: и своего рода биография острова, и завуалированный жанр путевых заметок, и рассказ в рассказе (Сорокин), и даже фантазии на тему восставших из мертвых классиков (Лимонов). Произведение каждого из авторов предельно узнаваемо — и по стилю, и по так называемому лирическому герою. Несмотря на то, что все рассказы, казалось бы, объединены одной темой — Капри, это скорее не конечная цель, но повод для каждого автора поговорить о чем-то своем. За время дороги можно прочитать примерно три рассказа и убедиться, что уже сотни лет и до сих пор Италия, ее культура и история по-прежнему являются для многих вдохновением.

Капри, по легенде, осколок благодатной райской земли. Любимое место отдыха Максима Горького и многих других, так называемый «русский» остров. Это словно подтверждает сборник издательства Corpus, собравший десять рассказов современных писателей: Сорокина, Садулаева, Рубанова, Аствацатурова, Гандлевского, Мамлеева, Лимонова, Прилепина, Ерофеева и Амелина, а также эссе переводчика Геннадия Киселева о феномене Капри в культуре. Все смешалось в этой книге: и своего рода биография острова, и завуалированный жанр путевых заметок, и рассказ в рассказе (Сорокин), и даже фантазии на тему восставших из мертвых классиков (Лимонов). Произведение каждого из авторов предельно узнаваемо — и по стилю, и по так называемому лирическому герою. Несмотря на то, что все рассказы, казалось бы, объединены одной темой — Капри, это скорее не конечная цель, но повод для каждого автора поговорить о чем-то своем. За время дороги можно прочитать примерно три рассказа и убедиться, что уже сотни лет и до сих пор Италия, ее культура и история по-прежнему являются для многих вдохновением. Мы привыкли думать об итальянцах как о свободолюбивых красавцах-весельчаках, живущих на полную катушку. Из очень честной книги Джона Хупера вы узнаете, что все не совсем так. Критично, но с нежностью подходит автор к своим героям и выписывает правдивый и противоречивый портрет национального характера. Итальянцы, обладатели поистине умопомрачительного культурного наследия (ни одна страна не может похвастаться таким количеством известных писателей, художников, скульпторов, архитекторов, музыкантов — список можно продолжать), вообще-то на протяжении почти полутора тысяч лет находились под чьим-то гнетом. Исторические экскурсы в книге, пожалуй, немного нудноваты и не всем придутся по вкусу. Однако без них вы вряд ли узнаете, что величайшие достижения итальянского народа пришлись на самые периоды развития государства.

Мы привыкли думать об итальянцах как о свободолюбивых красавцах-весельчаках, живущих на полную катушку. Из очень честной книги Джона Хупера вы узнаете, что все не совсем так. Критично, но с нежностью подходит автор к своим героям и выписывает правдивый и противоречивый портрет национального характера. Итальянцы, обладатели поистине умопомрачительного культурного наследия (ни одна страна не может похвастаться таким количеством известных писателей, художников, скульпторов, архитекторов, музыкантов — список можно продолжать), вообще-то на протяжении почти полутора тысяч лет находились под чьим-то гнетом. Исторические экскурсы в книге, пожалуй, немного нудноваты и не всем придутся по вкусу. Однако без них вы вряд ли узнаете, что величайшие достижения итальянского народа пришлись на самые периоды развития государства.

Фактически Леонардо Шаша — писатель XX века, но он до сих пор занимает важное место в современной итальянской литературе. Его предыдущая книга выходила в России двадцать пять лет назад, достаточное, по мнению одного из переводчиков Евгения Солоновича, время, чтобы стать забытым писателем. Эта книга и по набору текстов, и по объему похожа на антологию творчества писателя: здесь и романы (например, переведенный впервые «Контекст», который, кстати, можно успеть прочесть за время пути), и сборник рассказов с удивительным названием «Винного цвета море», и несколько повестей, среди которых «Американская тетушка» и «Смерть Сталина», и даже пьеса «Депутат». «Все мои книги, в сущности, составляют одну книгу», — писал автор, вероятно имея в виду единство тематики своих текстов. Все они, так или иначе, об Италии (чаще о Сицилии), все фактически достоверны, все написаны не то с иронической улыбкой, не то с горькой усмешкой.

Фактически Леонардо Шаша — писатель XX века, но он до сих пор занимает важное место в современной итальянской литературе. Его предыдущая книга выходила в России двадцать пять лет назад, достаточное, по мнению одного из переводчиков Евгения Солоновича, время, чтобы стать забытым писателем. Эта книга и по набору текстов, и по объему похожа на антологию творчества писателя: здесь и романы (например, переведенный впервые «Контекст», который, кстати, можно успеть прочесть за время пути), и сборник рассказов с удивительным названием «Винного цвета море», и несколько повестей, среди которых «Американская тетушка» и «Смерть Сталина», и даже пьеса «Депутат». «Все мои книги, в сущности, составляют одну книгу», — писал автор, вероятно имея в виду единство тематики своих текстов. Все они, так или иначе, об Италии (чаще о Сицилии), все фактически достоверны, все написаны не то с иронической улыбкой, не то с горькой усмешкой. Пожалуй, одна из самых важных книг о Венеции, написанных на русском языке, это «Набережная неисцелимых» Иосифа Бродского. Рвущая душу глубочайшей степенью отчаяния, которое лишь усугубляется размытыми зимними пейзажами города — словно кто-то измазал его серой акварелью, она все равно вызывает жгучее желание оказаться в Венеции именно в это время года. Если вы таки поддались искушению, возьмите с собой в дорогу книгу Андрея Бильжо «Моя Венеция». Она поможет разбавить мрачные краски. Если Бродский ходит по городу, то Бильжо смотрит на него сидя — в разных кафе. Тридцать адресов, которые стали для автора поводом для серии размышлений о венецианцах, Италии и вообще о жизни, — прекрасный и оригинальный путеводитель для путешественника Начните читать в пути (успеете мысленно пройти по десятку адресов) и, сойдя с самолета, уже подготовленными отправляйтесь в места, о которых узнали. Продолжать читать можно прямо на ходу. Кто знает, быть может, из ваших собственных впечатлений тоже впоследствии сложится книга.

Пожалуй, одна из самых важных книг о Венеции, написанных на русском языке, это «Набережная неисцелимых» Иосифа Бродского. Рвущая душу глубочайшей степенью отчаяния, которое лишь усугубляется размытыми зимними пейзажами города — словно кто-то измазал его серой акварелью, она все равно вызывает жгучее желание оказаться в Венеции именно в это время года. Если вы таки поддались искушению, возьмите с собой в дорогу книгу Андрея Бильжо «Моя Венеция». Она поможет разбавить мрачные краски. Если Бродский ходит по городу, то Бильжо смотрит на него сидя — в разных кафе. Тридцать адресов, которые стали для автора поводом для серии размышлений о венецианцах, Италии и вообще о жизни, — прекрасный и оригинальный путеводитель для путешественника Начните читать в пути (успеете мысленно пройти по десятку адресов) и, сойдя с самолета, уже подготовленными отправляйтесь в места, о которых узнали. Продолжать читать можно прямо на ходу. Кто знает, быть может, из ваших собственных впечатлений тоже впоследствии сложится книга.

Эта книга входит в подборку вовсе не благодаря слову «Берлин» в названии — хотя действие, конечно же, происходит в Германии. Главное здесь — атмосфера той свободы, которая бывает только в дни летних каникул (а любой хороший отпуск призван стать таким же беззаботным). Роман «Гуд бай, Берлин!» вышел в серии «Недетские книги» — и, несмотря на то, как искусно автор имитирует рассказ от лица подростка, его произведение действительно не для средней школы. Главный герой сбегает от совсем не детских проблем — но в пути беспечность может омрачаться разве что отсутствием у тебя клички: «Либо ты жутко скучный, и поэтому у тебя нет прозвища, либо у тебя просто нет друзей», — ну и, может быть, тем, что самая классная девчонка в школе не видит твоих подвигов. Путешествие помогает найти не только друзей, но и себя самого — ради этого каждому из нас стоит хоть раз в году сбегать из дома.

Эта книга входит в подборку вовсе не благодаря слову «Берлин» в названии — хотя действие, конечно же, происходит в Германии. Главное здесь — атмосфера той свободы, которая бывает только в дни летних каникул (а любой хороший отпуск призван стать таким же беззаботным). Роман «Гуд бай, Берлин!» вышел в серии «Недетские книги» — и, несмотря на то, как искусно автор имитирует рассказ от лица подростка, его произведение действительно не для средней школы. Главный герой сбегает от совсем не детских проблем — но в пути беспечность может омрачаться разве что отсутствием у тебя клички: «Либо ты жутко скучный, и поэтому у тебя нет прозвища, либо у тебя просто нет друзей», — ну и, может быть, тем, что самая классная девчонка в школе не видит твоих подвигов. Путешествие помогает найти не только друзей, но и себя самого — ради этого каждому из нас стоит хоть раз в году сбегать из дома. Отели интересуют не только режиссеров хорроров и роад-муви. Когда-то работавший в гостинице Вим Деградэ решил открыть все шкафы со скелетами — для этого он взял анонимные интервью у десятков горничных, официантов, портье, менеджеров и владельцев. В итоге перед вами сборник невыдуманных историй о «самой трудной работе на свете». Автор предлагает взглянуть на «микрокосм» отеля снизу вверх: от маленьких курьезов и страшилок, подслушанных у горничных, до секретных уловок букинга, анекдотов о звездных клиентах и историй успеха гигантов вроде «Хилтон». Даже если на той стороне взлетной полосы вас не ждет гостиничный номер, подсмотреть в замочную скважину все равно приятно — особенно если можно не бояться быть пойманным.

Отели интересуют не только режиссеров хорроров и роад-муви. Когда-то работавший в гостинице Вим Деградэ решил открыть все шкафы со скелетами — для этого он взял анонимные интервью у десятков горничных, официантов, портье, менеджеров и владельцев. В итоге перед вами сборник невыдуманных историй о «самой трудной работе на свете». Автор предлагает взглянуть на «микрокосм» отеля снизу вверх: от маленьких курьезов и страшилок, подслушанных у горничных, до секретных уловок букинга, анекдотов о звездных клиентах и историй успеха гигантов вроде «Хилтон». Даже если на той стороне взлетной полосы вас не ждет гостиничный номер, подсмотреть в замочную скважину все равно приятно — особенно если можно не бояться быть пойманным.

Среди вошедших в моду лонгридов «F20» Анны Козловой — роман-победитель литературной премии «Национальный бестселлер» этого года —выглядит отрадным исключением в условиях вечного недостатка свободного времени. Поэтому в пути до Праги и обратно можно совместить приятное с полезным и успеть познакомиться с современной отечественной литературой. Но, несмотря на небольшой объем, в романе поднимается очень тяжелая тема — существование человека с душевным расстройством (в международной классификации болезней «F20» — шизофрения). Главные героини истории — девочки-сестры Юля и Анютик, которым приходится бороться со всем миром без скидок на свой возраст и диагноз. Странно и страшно то, что практически все взрослые оказываются не в состоянии помочь, оказать минимальную поддержку. В этом романе именно дети кажутся взрослыми, а родители — детьми.

Среди вошедших в моду лонгридов «F20» Анны Козловой — роман-победитель литературной премии «Национальный бестселлер» этого года —выглядит отрадным исключением в условиях вечного недостатка свободного времени. Поэтому в пути до Праги и обратно можно совместить приятное с полезным и успеть познакомиться с современной отечественной литературой. Но, несмотря на небольшой объем, в романе поднимается очень тяжелая тема — существование человека с душевным расстройством (в международной классификации болезней «F20» — шизофрения). Главные героини истории — девочки-сестры Юля и Анютик, которым приходится бороться со всем миром без скидок на свой возраст и диагноз. Странно и страшно то, что практически все взрослые оказываются не в состоянии помочь, оказать минимальную поддержку. В этом романе именно дети кажутся взрослыми, а родители — детьми. Урбанистика как серьезная наука и важная тема для обсуждения пришла к нам не очень давно, но тут же поселилась в сердцах архитекторов, дизайнеров, социологов и просто интересующихся и уходить, видимо, никуда не намерена. Ограниченный собственным субъективным сознанием, человек порой вынужден думать о своей исключительности. Мегаполис, с его бесконечными возможностями и неисчислимыми способами самовыражения, становится для этого благодатной почвой. Однако новый сборник московского института «Стрелка» говорит как раз об обратном. Одиннадцать исследователей, ученых из самых разных областей знания, пытаются ответить на вопрос, что объединяет жителей большого города, даже если на первый взгляд они совершенно не похожи друг на друга. Тексты тематически разделены на четыре блока: «Конфликт», «Сообщество», «Среда» и «Утопия».

Урбанистика как серьезная наука и важная тема для обсуждения пришла к нам не очень давно, но тут же поселилась в сердцах архитекторов, дизайнеров, социологов и просто интересующихся и уходить, видимо, никуда не намерена. Ограниченный собственным субъективным сознанием, человек порой вынужден думать о своей исключительности. Мегаполис, с его бесконечными возможностями и неисчислимыми способами самовыражения, становится для этого благодатной почвой. Однако новый сборник московского института «Стрелка» говорит как раз об обратном. Одиннадцать исследователей, ученых из самых разных областей знания, пытаются ответить на вопрос, что объединяет жителей большого города, даже если на первый взгляд они совершенно не похожи друг на друга. Тексты тематически разделены на четыре блока: «Конфликт», «Сообщество», «Среда» и «Утопия».

Аскольд Акишин — один из ветеранов русского комикса, мастер редкого жанра графического повествования без слов. В сборник «Невероятные приключения с Аскольдом Акишиным» вошли многолетние путевые зарисовки художника. В них вполне реальные биографические события сталкиваются с по-детски богатым воображением художника. Реальность преображается, и вмешательство волшебства превращает в «невероятное приключение» даже деловую поездку, населяя мир Акишина чудными созданиями и фантастическими сюжетами. При этом «путешествия» в названии можно заменить словом «приключения», ведь магия настигает художника не только в поездках, но меняет и самый его быт. Чудом наполнены и игра в модельки, и разглядывание жука при сборе грибов. Характерная скупая графика наполняет немногословные новеллы выразительным звучанием, и минимальное количество слов только подчеркивает их волшебный характер. Вспоминать свои путешествия (шире — жизнь) нужно именно как Аскольд Акишин.

Аскольд Акишин — один из ветеранов русского комикса, мастер редкого жанра графического повествования без слов. В сборник «Невероятные приключения с Аскольдом Акишиным» вошли многолетние путевые зарисовки художника. В них вполне реальные биографические события сталкиваются с по-детски богатым воображением художника. Реальность преображается, и вмешательство волшебства превращает в «невероятное приключение» даже деловую поездку, населяя мир Акишина чудными созданиями и фантастическими сюжетами. При этом «путешествия» в названии можно заменить словом «приключения», ведь магия настигает художника не только в поездках, но меняет и самый его быт. Чудом наполнены и игра в модельки, и разглядывание жука при сборе грибов. Характерная скупая графика наполняет немногословные новеллы выразительным звучанием, и минимальное количество слов только подчеркивает их волшебный характер. Вспоминать свои путешествия (шире — жизнь) нужно именно как Аскольд Акишин. Крупнейшая русская поэтесса, переводчица и богослов Ольга Седакова пишет о главном голландском художнике. Диалог талантов такого масштаба рождает лаконичную, но глубокую книгу. Автор лишена искусствоведческих амбиций, и она общается с Рембрандтом через призму собственного творческого опыта. Как поэт она выстраивает язык, на котором вообще возможен разговор о Рембрандте. Как переводчица она старается донести этот язык читателю максимально адекватно, объяснить опыт собственного видения художника. Наконец, как богослов она наполняет книгу глубоким духовным содержанием: как и любое высокое искусство, картины Рембрандта толкают Седакову к разговору о Боге. Изящная форма (текст книги составлен из писем В. Бибихину) и богатое содержание могут превратить крохотную книгу карманного формата не только в спутника для странствий, но и в собеседника, к которому хочется возвращаться и делиться каждым новым опытом художественного видения.

Крупнейшая русская поэтесса, переводчица и богослов Ольга Седакова пишет о главном голландском художнике. Диалог талантов такого масштаба рождает лаконичную, но глубокую книгу. Автор лишена искусствоведческих амбиций, и она общается с Рембрандтом через призму собственного творческого опыта. Как поэт она выстраивает язык, на котором вообще возможен разговор о Рембрандте. Как переводчица она старается донести этот язык читателю максимально адекватно, объяснить опыт собственного видения художника. Наконец, как богослов она наполняет книгу глубоким духовным содержанием: как и любое высокое искусство, картины Рембрандта толкают Седакову к разговору о Боге. Изящная форма (текст книги составлен из писем В. Бибихину) и богатое содержание могут превратить крохотную книгу карманного формата не только в спутника для странствий, но и в собеседника, к которому хочется возвращаться и делиться каждым новым опытом художественного видения.

Гомерически смешные зарисовки про ослика Ариоля и его друзей придуманы известным комиксистом Эмманюэлем Гибером, автором графического романа «

Гомерически смешные зарисовки про ослика Ариоля и его друзей придуманы известным комиксистом Эмманюэлем Гибером, автором графического романа « Один раз познакомившись с Хильдой, девчушкой с голубыми волосами, живущей в Тролльберге, вы уже никогда не сможете с ней расстаться. «Хильда и черный пес» — это четвертый том серии. До этого Хильда встречалась с троллем и великаном и участвовала в птичьем параде, и, несмотря на то что читать эти истории можно обособленно друг от друга и в любом порядке, вы не сумеете удержаться от того, чтобы не приобрести их все.

Один раз познакомившись с Хильдой, девчушкой с голубыми волосами, живущей в Тролльберге, вы уже никогда не сможете с ней расстаться. «Хильда и черный пес» — это четвертый том серии. До этого Хильда встречалась с троллем и великаном и участвовала в птичьем параде, и, несмотря на то что читать эти истории можно обособленно друг от друга и в любом порядке, вы не сумеете удержаться от того, чтобы не приобрести их все. Сиси Белл была глухим ребенком, окруженным детьми, которые слышат. «СуперУхо» — это серьезная автобиографическая история, с помощью которой американская художница переосмысливает свое «тихое» детство. После того как девочка в четыре года поняла, что потеряла слух, она была вынуждена всегда носить с собой слуховой аппарат размером с кассетный плеер 1990-х.

Сиси Белл была глухим ребенком, окруженным детьми, которые слышат. «СуперУхо» — это серьезная автобиографическая история, с помощью которой американская художница переосмысливает свое «тихое» детство. После того как девочка в четыре года поняла, что потеряла слух, она была вынуждена всегда носить с собой слуховой аппарат размером с кассетный плеер 1990-х. Комикс «Моя мама в Америке…» можно описать одним звенящим, как колокольчик, французским словом charmant. Догадаться, что оно значит, нетрудно. В истории о шестилетнем Жане и его семье очаровательно все: и индейский костюм малыша, и всегда нахмуренный папа (на самом деле — просто грустный), и дружелюбная Иветта (не мама, но хотелось бы), и смешной, как и все младшие, брат Поль.

Комикс «Моя мама в Америке…» можно описать одним звенящим, как колокольчик, французским словом charmant. Догадаться, что оно значит, нетрудно. В истории о шестилетнем Жане и его семье очаровательно все: и индейский костюм малыша, и всегда нахмуренный папа (на самом деле — просто грустный), и дружелюбная Иветта (не мама, но хотелось бы), и смешной, как и все младшие, брат Поль.

Марина Степнова — автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Безбожный переулок», входивших в премиальные списки, прекрасно справляется и с малой прозой. Рассказы сборника «Где-то под Гроссето» — о людях, которых не принято замечать, каждый из них, по меткому определению автора, — «рядовой толпообразующий элемент». Они, как все, похожи на нас, и, наверное, поэтому их боль, тоска и горькая печаль так сильно пронимают читателя. В рассказе «Покорми, пожалуйста, Гитлера» (как и в некоторых других в книге) автор мастерски обманывает читательское ожидание хэппи-энда. Степнова — филолог и дочь врача, и это вместе сложилось в умение оперировать словами так, что точно будет больно, причем почти физически. Но только боль может привести к желанному катарсису и подтолкнуть к самопознанию.

Марина Степнова — автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Безбожный переулок», входивших в премиальные списки, прекрасно справляется и с малой прозой. Рассказы сборника «Где-то под Гроссето» — о людях, которых не принято замечать, каждый из них, по меткому определению автора, — «рядовой толпообразующий элемент». Они, как все, похожи на нас, и, наверное, поэтому их боль, тоска и горькая печаль так сильно пронимают читателя. В рассказе «Покорми, пожалуйста, Гитлера» (как и в некоторых других в книге) автор мастерски обманывает читательское ожидание хэппи-энда. Степнова — филолог и дочь врача, и это вместе сложилось в умение оперировать словами так, что точно будет больно, причем почти физически. Но только боль может привести к желанному катарсису и подтолкнуть к самопознанию. Сборник «В Питере жить» является продолжением серии, в которой уже вышла книга о столице — «Москва: место встречи». Принцип тот же: эссе и рассказы современных авторов (не только писателей, но и «знаковых лиц», как обозначено в аннотации), объединенные общей темой. Разношерстные тексты практически невозможно выстроить в цельное повествование, но — тем интереснее взгляд на город. Авторы прошлись не только «от Дворцовой до Садовой», но до самых до окраин: Купчино, проспект Стачек, Петергоф — немногие книги могут дать представление об этих местах. Эссе Никиты Елисеева «Разорванный портрет» — прогулка не только в пространстве (из центра города до Финского залива), но и во времени (от задумки Петра до сегодняшних дней).

Сборник «В Питере жить» является продолжением серии, в которой уже вышла книга о столице — «Москва: место встречи». Принцип тот же: эссе и рассказы современных авторов (не только писателей, но и «знаковых лиц», как обозначено в аннотации), объединенные общей темой. Разношерстные тексты практически невозможно выстроить в цельное повествование, но — тем интереснее взгляд на город. Авторы прошлись не только «от Дворцовой до Садовой», но до самых до окраин: Купчино, проспект Стачек, Петергоф — немногие книги могут дать представление об этих местах. Эссе Никиты Елисеева «Разорванный портрет» — прогулка не только в пространстве (из центра города до Финского залива), но и во времени (от задумки Петра до сегодняшних дней). Журнал «Сноб» еще в 2009 году начал задавать писателям темы для своих литературных номеров, а чуть позже совместно с редакцией Елены Шубиной запустил серию книг. К настоящему моменту вышло более десяти сборников (о доме, саде, ностальгии и даже о Майе Плисецкой). К 85-летию поезда «Красная стрела», который был первым шагом к «Сапсану», редакторы собрали эссе и рассказы современных писателей, в которых поездки становятся сюжетообразующим фактором. Средство передвижения авторы могли выбрать сами, но все-таки для многих самым романтичным и наполненным смыслами остается поезд. Сергей Николаевич, главный редактор «Сноба», пишет в предисловии: «…ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном». Эта тяжелая книга в красивой суперобложке, с вклейками фотографий на такую роль точно подойдет. Примерно за четыре поездки в Сапсане (неважно, в каком направлении вы движетесь) можно успеть прочесть ее целиком.

Журнал «Сноб» еще в 2009 году начал задавать писателям темы для своих литературных номеров, а чуть позже совместно с редакцией Елены Шубиной запустил серию книг. К настоящему моменту вышло более десяти сборников (о доме, саде, ностальгии и даже о Майе Плисецкой). К 85-летию поезда «Красная стрела», который был первым шагом к «Сапсану», редакторы собрали эссе и рассказы современных писателей, в которых поездки становятся сюжетообразующим фактором. Средство передвижения авторы могли выбрать сами, но все-таки для многих самым романтичным и наполненным смыслами остается поезд. Сергей Николаевич, главный редактор «Сноба», пишет в предисловии: «…ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном». Эта тяжелая книга в красивой суперобложке, с вклейками фотографий на такую роль точно подойдет. Примерно за четыре поездки в Сапсане (неважно, в каком направлении вы движетесь) можно успеть прочесть ее целиком. Отправляясь в одну из столиц в качестве туриста, вы, безусловно, собираетесь посетить хотя бы один музей. Не проходите мимо залов с современным искусством: оно тоже может быть интересным, главное — попробовать его понять. В этом поможет английский искусствовед и автор журнала Frieze Сэм Филлипс, написавший структурированный и доступный справочник по направлениям, стилям и художественным школам XX–XXI веков. Не стоит ожидать от этой книги глубокого анализа, но для первых шагов в мир contemporary art она послужит удобным путеводителем. Список художников, ключевых работ и музеев всего мира прилагается.

Отправляясь в одну из столиц в качестве туриста, вы, безусловно, собираетесь посетить хотя бы один музей. Не проходите мимо залов с современным искусством: оно тоже может быть интересным, главное — попробовать его понять. В этом поможет английский искусствовед и автор журнала Frieze Сэм Филлипс, написавший структурированный и доступный справочник по направлениям, стилям и художественным школам XX–XXI веков. Не стоит ожидать от этой книги глубокого анализа, но для первых шагов в мир contemporary art она послужит удобным путеводителем. Список художников, ключевых работ и музеев всего мира прилагается. Этот роман принес петербургскому писателю Сергею Носову премию «Национальный бестселлер», причем впервые выбор Большого и Малого жюри был настолько единодушен. Главный герой Капитонов приезжает из Москвы в Петербург на конгресс… микромагов. Хотя сам он себя и не относит к фокусникам, его пригласили из-за способности угадывать задуманные двузначные числа. Именно этот трюк, проделанный им уже сотню раз, в один момент вдруг становится убийственным. Загадочные тетради, содержание которых заключено в таинственные скобки, секреты и, конечно же, Петербург, поездку по которому герой, правда, проспит. «Фигурные скобки» — это смесь театра абсурда и обычной, нелепой и суетной, реальности. Но разве в жизни все на самом деле не так?

Этот роман принес петербургскому писателю Сергею Носову премию «Национальный бестселлер», причем впервые выбор Большого и Малого жюри был настолько единодушен. Главный герой Капитонов приезжает из Москвы в Петербург на конгресс… микромагов. Хотя сам он себя и не относит к фокусникам, его пригласили из-за способности угадывать задуманные двузначные числа. Именно этот трюк, проделанный им уже сотню раз, в один момент вдруг становится убийственным. Загадочные тетради, содержание которых заключено в таинственные скобки, секреты и, конечно же, Петербург, поездку по которому герой, правда, проспит. «Фигурные скобки» — это смесь театра абсурда и обычной, нелепой и суетной, реальности. Но разве в жизни все на самом деле не так? Если слова «эмпиризм», «экзистенциализм» и «релятивизм» вводят вас в ступор — эта книга для вас. Известный писатель, сценарист и автор популярных книг по философии и психологии Пол Клейман проведет читателя по истории человеческой мысли от досократиков до Сартра и Ницше безболезненно и интересно. Иллюстрации, любопытные факты и предложенные автором мысленные эксперименты помогут в восприятии и закреплении материала. Если же вам ближе психология, знайте: так же структурированно и кратко Клейман написал и о ней. В книге «Психология. Люди, концепции, эксперименты» (2017) — простой и наглядный обзор ключевых теорий и идей науки о душе: от когнитивного диссонанса до гештальт-терапии.

Если слова «эмпиризм», «экзистенциализм» и «релятивизм» вводят вас в ступор — эта книга для вас. Известный писатель, сценарист и автор популярных книг по философии и психологии Пол Клейман проведет читателя по истории человеческой мысли от досократиков до Сартра и Ницше безболезненно и интересно. Иллюстрации, любопытные факты и предложенные автором мысленные эксперименты помогут в восприятии и закреплении материала. Если же вам ближе психология, знайте: так же структурированно и кратко Клейман написал и о ней. В книге «Психология. Люди, концепции, эксперименты» (2017) — простой и наглядный обзор ключевых теорий и идей науки о душе: от когнитивного диссонанса до гештальт-терапии.

Йохан Идема — арт-консультант и страстный популяризатор всего нового и прикладного в искусстве, за что даже получил премию «Радикальный инноватор в мире искусства». Он поделился с читателями тридцатью двумя советами, которые научат получать удовольствие от походов в музеи. Вы узнаете, почему очень здорово ходить туда с ребенком, зачем посещать экскурсии для незрячих, насколько важна нестандартная, так называемая «умная» фотосъемка произведений искусства, а также при чем тут музыка. Автору ближе современное искусство, поэтому, если после путешествия из Москвы в Петербург (или наоборот) с Сэмом Филлипсом вы все еще не можете смириться с абстракционизмом и кубизмом, Идема поможет вам приблизиться к их пониманию.

Йохан Идема — арт-консультант и страстный популяризатор всего нового и прикладного в искусстве, за что даже получил премию «Радикальный инноватор в мире искусства». Он поделился с читателями тридцатью двумя советами, которые научат получать удовольствие от походов в музеи. Вы узнаете, почему очень здорово ходить туда с ребенком, зачем посещать экскурсии для незрячих, насколько важна нестандартная, так называемая «умная» фотосъемка произведений искусства, а также при чем тут музыка. Автору ближе современное искусство, поэтому, если после путешествия из Москвы в Петербург (или наоборот) с Сэмом Филлипсом вы все еще не можете смириться с абстракционизмом и кубизмом, Идема поможет вам приблизиться к их пониманию. Ольга Брейнингер написала свой первый роман и сразу же оказалась с ним в длинном списке «Нацбеста». В дебютную книгу молодой писательницы, родившейся в Казахстане, живущей в Америке и преподающей в Гарварде, вошел одноименный роман, а также цикл рассказов «Жизнь на взлет». Главная героиня истории участвует в эксперименте по программированию личности в надежде обрести утраченную где-то между США, Германией и Чечней самоидентичность. Сути эксперимента читатели так и не узнают, хотя постепенное превращение в «сверхчеловека» очень напоминает сюжет фильма «Люси» Люка Бессона. Но эта фантастичность — лишь одна сторона медали, с другой же — героиня позиционирует себя своего рода олицетворением современного поколения (автобиографические детали использованы для пущей достоверности). Судить о том, удалось ли автору изобразить очередного героя, точнее — героиню нашего времени, будет уже каждый самостоятельно.

Ольга Брейнингер написала свой первый роман и сразу же оказалась с ним в длинном списке «Нацбеста». В дебютную книгу молодой писательницы, родившейся в Казахстане, живущей в Америке и преподающей в Гарварде, вошел одноименный роман, а также цикл рассказов «Жизнь на взлет». Главная героиня истории участвует в эксперименте по программированию личности в надежде обрести утраченную где-то между США, Германией и Чечней самоидентичность. Сути эксперимента читатели так и не узнают, хотя постепенное превращение в «сверхчеловека» очень напоминает сюжет фильма «Люси» Люка Бессона. Но эта фантастичность — лишь одна сторона медали, с другой же — героиня позиционирует себя своего рода олицетворением современного поколения (автобиографические детали использованы для пущей достоверности). Судить о том, удалось ли автору изобразить очередного героя, точнее — героиню нашего времени, будет уже каждый самостоятельно. Научный журналист Ася Казанцева не нуждается в представлении. Ее очередная книжка, которую она любовно называет «розовой», посвящена самым распространенным заблуждениям, встречающимся в повседневной жизни. Связаны они с прививками, ГМО, гомеопатией и другими вещами, от которых на практике зависят наше здоровье и даже жизнь. Написанная легким, подчас игриво-разговорным языком и снабженная забавными и наглядными иллюстрациями, эта книга — одна из настольных для тех, кто хочет научиться критически воспринимать окружающий мир. В подтверждение написанного в ней вы можете найти сорокастраничный список научной литературы, на который ссылается автор. Забавно: прежде всех нас стремится обмануть собственный мозг, который, сталкиваясь с тем, что уже видел, воспринимает информацию как «правильную». Именно поэтому мы так легко подвержены влиянию рекламы и пропаганды. Как писал Владимир Набоков, «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Так что учитесь мыслить критически и бесстрашно запасайтесь в поездre генно-модифицированными помидорами.

Научный журналист Ася Казанцева не нуждается в представлении. Ее очередная книжка, которую она любовно называет «розовой», посвящена самым распространенным заблуждениям, встречающимся в повседневной жизни. Связаны они с прививками, ГМО, гомеопатией и другими вещами, от которых на практике зависят наше здоровье и даже жизнь. Написанная легким, подчас игриво-разговорным языком и снабженная забавными и наглядными иллюстрациями, эта книга — одна из настольных для тех, кто хочет научиться критически воспринимать окружающий мир. В подтверждение написанного в ней вы можете найти сорокастраничный список научной литературы, на который ссылается автор. Забавно: прежде всех нас стремится обмануть собственный мозг, который, сталкиваясь с тем, что уже видел, воспринимает информацию как «правильную». Именно поэтому мы так легко подвержены влиянию рекламы и пропаганды. Как писал Владимир Набоков, «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Так что учитесь мыслить критически и бесстрашно запасайтесь в поездre генно-модифицированными помидорами. Графические романы наконец перестали быть диковинкой в отечественном книжном пространстве. Искания критиков сместились от вопрошания: «Можно ли вообще называть комикс литературным произведением?» — к составлению бесчисленных списков «лучших» и «главных» — и «Пейшенс» Дэниела Клоуза уверенно занял в них свое законное место. Сюжетная канва проста: Джек возвращается с работы домой и находит свою любимую девушку Пейшенс убитой. Смириться с этим он, конечно, не может и желает докопаться до истины: благо в недалеком будущем создадут способ отмотать прожитые годы назад. Сначала может показаться, что это одна из ста тысяч обыкновенных историй о путешествиях во времени, которые человечество придумывает ежедневно. Но Дэниелу Клоузу удивительным образом удается совместить популярное с вечным: в итоге на первый план вместо фантастики выдвигаются темы смерти, мести, семьи и любви.

Графические романы наконец перестали быть диковинкой в отечественном книжном пространстве. Искания критиков сместились от вопрошания: «Можно ли вообще называть комикс литературным произведением?» — к составлению бесчисленных списков «лучших» и «главных» — и «Пейшенс» Дэниела Клоуза уверенно занял в них свое законное место. Сюжетная канва проста: Джек возвращается с работы домой и находит свою любимую девушку Пейшенс убитой. Смириться с этим он, конечно, не может и желает докопаться до истины: благо в недалеком будущем создадут способ отмотать прожитые годы назад. Сначала может показаться, что это одна из ста тысяч обыкновенных историй о путешествиях во времени, которые человечество придумывает ежедневно. Но Дэниелу Клоузу удивительным образом удается совместить популярное с вечным: в итоге на первый план вместо фантастики выдвигаются темы смерти, мести, семьи и любви. Если знакомство с Прустом — обязательный пункт ваших жизненных планов, но с семикнижием «В поисках утраченного времени» вам пока не справиться, сборник эссе «Памяти убитых церквей» станет идеальным компромиссом. Небольшие тексты были созданы незадолго до начала работы над главным трудом всей жизни, поэтому в них с легкостью обнаруживаются творческие установки писателя, ставшие его визитной карточкой. Заголовок сборника, как объясняется во вступительной статье, связан с двумя историческими событиями: с Первой мировой войной, во время которой были разрушены многие культурные памятники, в том числе соборы, и с законом об отделении церкви от государства. Последняя причина выглядит куда более мирной и незначительной, но одним из последствий этой реформы стало постепенное запустение, а вскоре и закрытие храмов. Главный парадокс прустовского взгляда на проблему «убийства» церквей заключается в том, что любой собор для него — прежде всего вечный носитель идеи культуры, а не религии.

Если знакомство с Прустом — обязательный пункт ваших жизненных планов, но с семикнижием «В поисках утраченного времени» вам пока не справиться, сборник эссе «Памяти убитых церквей» станет идеальным компромиссом. Небольшие тексты были созданы незадолго до начала работы над главным трудом всей жизни, поэтому в них с легкостью обнаруживаются творческие установки писателя, ставшие его визитной карточкой. Заголовок сборника, как объясняется во вступительной статье, связан с двумя историческими событиями: с Первой мировой войной, во время которой были разрушены многие культурные памятники, в том числе соборы, и с законом об отделении церкви от государства. Последняя причина выглядит куда более мирной и незначительной, но одним из последствий этой реформы стало постепенное запустение, а вскоре и закрытие храмов. Главный парадокс прустовского взгляда на проблему «убийства» церквей заключается в том, что любой собор для него — прежде всего вечный носитель идеи культуры, а не религии.

Академический троллинг — далеко не самый распространенный жанр в науке. Обычно его представители выглядят как перегруженные терминами пародии, юмор которых доступен единицам (тем, против кого троллинг направлен). Книга Дмитрия Новокшонова «Речь против языка» совсем иная: это троллинг «толстый», написанный прекрасным русским языком, доступным каждому. Филолог-классик, журналист, бывший электрик и гроза «Живого Журнала» создал удивительный трактат, единственное артикулируемое ощущение от которого — оторопь. Автор атакует тот язык, в котором существует современная гуманитарная наука. Главный объект его критики — бесконечные нарративные дискурсопорождающие метааналитические методики и прочие конструкты, затуманивающие главное назначение науки (и речи вообще) — быть ясной. Страсть автора к истории и этимологии дарит ему блестящую базу для нанесения атак в самые болезненные точки, а внушительный научный аппарат (примерно пятая часть книги) выстраивает линию обороны. «Речь против языка» — из тех книг, которые вызывают самые активные размышления после прочтения, и главная ее ценность именно в проверке ваших жизненных и языковых представлений на прочность.

Академический троллинг — далеко не самый распространенный жанр в науке. Обычно его представители выглядят как перегруженные терминами пародии, юмор которых доступен единицам (тем, против кого троллинг направлен). Книга Дмитрия Новокшонова «Речь против языка» совсем иная: это троллинг «толстый», написанный прекрасным русским языком, доступным каждому. Филолог-классик, журналист, бывший электрик и гроза «Живого Журнала» создал удивительный трактат, единственное артикулируемое ощущение от которого — оторопь. Автор атакует тот язык, в котором существует современная гуманитарная наука. Главный объект его критики — бесконечные нарративные дискурсопорождающие метааналитические методики и прочие конструкты, затуманивающие главное назначение науки (и речи вообще) — быть ясной. Страсть автора к истории и этимологии дарит ему блестящую базу для нанесения атак в самые болезненные точки, а внушительный научный аппарат (примерно пятая часть книги) выстраивает линию обороны. «Речь против языка» — из тех книг, которые вызывают самые активные размышления после прочтения, и главная ее ценность именно в проверке ваших жизненных и языковых представлений на прочность.

Каждый рассказ — это несколько десятков страниц очень концентрированной прозы, порой включающей в себя больше героев и сюжетных ходов, чем иной толстый роман. Элис Манро иногда сравнивают с Чеховым — авторской вненаходимостью и ненавязчивостью она действительно напоминает русского классика. Рассказ «Тайна, не скрытая никем» наследует скорее традиции лучших психологических детективов: здесь пропажа девушки тоже служит лишь фоном для вскрытия давних конфликтов и обид. Но и это действие происходит подспудно, теряясь в диалогах, описаниях, отступлениях. И развязка, и сами герои, и даже стиль Манро кажутся предельно простыми и будто ни на что не претендующими — быть может, именно это и помогло автору получить Нобелевскую премию по литературе.

Каждый рассказ — это несколько десятков страниц очень концентрированной прозы, порой включающей в себя больше героев и сюжетных ходов, чем иной толстый роман. Элис Манро иногда сравнивают с Чеховым — авторской вненаходимостью и ненавязчивостью она действительно напоминает русского классика. Рассказ «Тайна, не скрытая никем» наследует скорее традиции лучших психологических детективов: здесь пропажа девушки тоже служит лишь фоном для вскрытия давних конфликтов и обид. Но и это действие происходит подспудно, теряясь в диалогах, описаниях, отступлениях. И развязка, и сами герои, и даже стиль Манро кажутся предельно простыми и будто ни на что не претендующими — быть может, именно это и помогло автору получить Нобелевскую премию по литературе. В европейских городах сегодня без велосипеда не обойтись — но почему-то его история не кажется чем-то очень интересным: рама плюс два колеса, что такого там может быть? Художник Оливье Мелано не только доказывает, что все не так просто, но и подключает сюжет (причем не без интриги), используя прием «рассказа в рассказе». Движутся не только колеса с педалями, но и история семьи (глава которой как раз и расскажет о том, как «изобретали велосипед») — а за ней фоном идет мировая история. И если этот красивый стимпанк-рассказ вам покажется неубедительным, то специально для вас в конце книги приложены карточки с фотографиями настоящих велосипедов и историческими справками.

В европейских городах сегодня без велосипеда не обойтись — но почему-то его история не кажется чем-то очень интересным: рама плюс два колеса, что такого там может быть? Художник Оливье Мелано не только доказывает, что все не так просто, но и подключает сюжет (причем не без интриги), используя прием «рассказа в рассказе». Движутся не только колеса с педалями, но и история семьи (глава которой как раз и расскажет о том, как «изобретали велосипед») — а за ней фоном идет мировая история. И если этот красивый стимпанк-рассказ вам покажется неубедительным, то специально для вас в конце книги приложены карточки с фотографиями настоящих велосипедов и историческими справками. Написав несколько коротких историй, американская писательница Селеста Инг в 2014 году выпустила свой дебютный роман «Все, чего я не сказала». Книга переведена на десятки языков мира и имеет неплохие шансы в скором времени стать бестселлером. В центре повествования — история покончившей с собой Лидии Ли. Читателю предстоит самому решить, что подтолкнуло к этому героиню. Возможно, дело в том, что в 1958-м в Америке еще не утихли шовинистические настроения, а Лидия — дитя американки Мэрилин и китайца Джеймса Ли. К тому же героиня пытается разобраться, действительно ли она воплощает в жизнь свои мечты или всего лишь является заложницей амбиций тщеславной матери. Как бы там ни было, в книге Селесты Инг — любовь, а лирическое звучание текста заставляет сопереживать каждому персонажу.

Написав несколько коротких историй, американская писательница Селеста Инг в 2014 году выпустила свой дебютный роман «Все, чего я не сказала». Книга переведена на десятки языков мира и имеет неплохие шансы в скором времени стать бестселлером. В центре повествования — история покончившей с собой Лидии Ли. Читателю предстоит самому решить, что подтолкнуло к этому героиню. Возможно, дело в том, что в 1958-м в Америке еще не утихли шовинистические настроения, а Лидия — дитя американки Мэрилин и китайца Джеймса Ли. К тому же героиня пытается разобраться, действительно ли она воплощает в жизнь свои мечты или всего лишь является заложницей амбиций тщеславной матери. Как бы там ни было, в книге Селесты Инг — любовь, а лирическое звучание текста заставляет сопереживать каждому персонажу. Эдуард Френкель еще в юношестве увлекался высшей математикой и квантовой физикой. После того, как его не зачислили на мехмат Московского университета из-за еврейского происхождения, он поступил на факультет прикладной математики в менее престижный вуз, однако сразу после получения диплома его пригласили в Гарвард, а затем в Калифорнийский университет Беркли, где он преподает и в настоящее время. Многие годы Эдуард Френкель не теряет интереса к своему предмету. Книга «Любовь и математика» рассказывает не о той математике, которую многие терпеть не могли в школе, а о той, которую мы, вероятно, не разглядели. Математика предстает перед нами как настоящее искусство, удивительное и многогранное. Легкость повествования и доступность примеров и аналогий делают книгу понятной и интересной для широкого читателя.

Эдуард Френкель еще в юношестве увлекался высшей математикой и квантовой физикой. После того, как его не зачислили на мехмат Московского университета из-за еврейского происхождения, он поступил на факультет прикладной математики в менее престижный вуз, однако сразу после получения диплома его пригласили в Гарвард, а затем в Калифорнийский университет Беркли, где он преподает и в настоящее время. Многие годы Эдуард Френкель не теряет интереса к своему предмету. Книга «Любовь и математика» рассказывает не о той математике, которую многие терпеть не могли в школе, а о той, которую мы, вероятно, не разглядели. Математика предстает перед нами как настоящее искусство, удивительное и многогранное. Легкость повествования и доступность примеров и аналогий делают книгу понятной и интересной для широкого читателя.

Странно видеть в разделе «художественная литература» книгу под названием «Это футбол». Тем не менее сборник рассказов и повестей содержит пятнадцать текстов, которые придутся по вкусу как любителям футбола, так и ценителям художественной литературы. Все дело в том, что за лучшей в мире игрой с необыкновенным азартом наблюдают и признанные классики, вроде Ильфа и Петрова, и современные писатели, вроде Сергея Носова и Германа Садулаева. В книге речь пойдет не только о захватывающих поединках, ревущих трибунах и забитых голах, но и о жизни спортивного комментатора, о четырехлетнем мальчике, пинающем мяч, и даже о герое, пишущем роман о футболе. Как справедливо отметил составитель сборника Вадим Левенталь, «главное — то, что футбол в каждом из них оказывается не просто антуражем, декорацией, на фоне которой герои выделывают коленца, а ключевой метафорой, так или иначе объясняющей мир».

Странно видеть в разделе «художественная литература» книгу под названием «Это футбол». Тем не менее сборник рассказов и повестей содержит пятнадцать текстов, которые придутся по вкусу как любителям футбола, так и ценителям художественной литературы. Все дело в том, что за лучшей в мире игрой с необыкновенным азартом наблюдают и признанные классики, вроде Ильфа и Петрова, и современные писатели, вроде Сергея Носова и Германа Садулаева. В книге речь пойдет не только о захватывающих поединках, ревущих трибунах и забитых голах, но и о жизни спортивного комментатора, о четырехлетнем мальчике, пинающем мяч, и даже о герое, пишущем роман о футболе. Как справедливо отметил составитель сборника Вадим Левенталь, «главное — то, что футбол в каждом из них оказывается не просто антуражем, декорацией, на фоне которой герои выделывают коленца, а ключевой метафорой, так или иначе объясняющей мир». Дмитрий Гавриш родился в Киеве в 1982 году. Спустя одиннадцать лет его семья переехала в Швейцарию, а с 2010 года живет в Германии. Он автор многочисленных пьес, которые были поставлены в Вене, Берлине, Мюнхене и Цюрихе. Его произведения переведены на разные языки, в том числе на русский и украинский. Книга «Дождя не ждите» включает три репортажа из поездок по России и Украине и выглядит как произведение из рубрики «Советский Союз глазами западной интеллигенции». Однако перед нами предстает не просто иностранец-интеллектуал, а человек, вернувшийся на родину спустя много лет. Как и положено эмигранту, он временами ужасается увиденному, но одновременно интересуется, а порой даже скучает и любуется. Более всего проникнут ностальгическими настроениями репортаж «Крым» (кстати сказать, не затрагивающий тему политики).

Дмитрий Гавриш родился в Киеве в 1982 году. Спустя одиннадцать лет его семья переехала в Швейцарию, а с 2010 года живет в Германии. Он автор многочисленных пьес, которые были поставлены в Вене, Берлине, Мюнхене и Цюрихе. Его произведения переведены на разные языки, в том числе на русский и украинский. Книга «Дождя не ждите» включает три репортажа из поездок по России и Украине и выглядит как произведение из рубрики «Советский Союз глазами западной интеллигенции». Однако перед нами предстает не просто иностранец-интеллектуал, а человек, вернувшийся на родину спустя много лет. Как и положено эмигранту, он временами ужасается увиденному, но одновременно интересуется, а порой даже скучает и любуется. Более всего проникнут ностальгическими настроениями репортаж «Крым» (кстати сказать, не затрагивающий тему политики). Впервые на русском языке вышел роман знаменитого французского писателя и сценариста Пьера Леметра «Три дня и вся жизнь». Жанр книги тяготеет к психологическому триллеру. В основе сюжета — непреднамеренное убийство, которое совершает в порыве гнева и обиды двенадцатилетний мальчик Антуан. Это событие переворачивает жизнь самого обыкновенного ребенка, который еще недавно боялся, что мать не разрешит ему играть в приставку или друзья посмеются над построенным им шалашом. В минуту его жизнь оборачивается парализующим страхом разоблачения и постоянной паникой. Пьер Леметр как хороший психолог логично и очень четко описывает, что происходит в сознании мальчика, однако оставляет открытыми вопросы: кто виноват в том, что случилось? Действительно ли животная сущность, скрывающаяся в душе ребенка, вырвалась наружу? Или он всего лишь орудие возмездия тем взрослым, которые совершают страшные поступки на его глазах?